Téléchargez l’article au format PDF

Philippe BERINGUIER

Maître de Conférences en Géographie, membre du laboratoire GEODE - UMR 5602 CNRS Université Toulouse II – Jean Jaurès

Bertrand DESAILLY

Maître de Conférences en Géographie, membre du laboratoire GEODE - UMR 5602 CNRS Université Toulouse II – Jean Jaurès

Imagine-t-on Toulouse et les pays toulousains sans cette frange sombre et irrégulièrement crénelée, soulignant l’horizon au sud, qu’un nouvel arrivé dans la région identifiera sans peine en la reliant à la carte de France ? Élément du paysage qui lui deviendra vite familier, comme il l’est des natifs des territoires entre Lauragais et Gascogne. Prises au téléobjectif, qui compresse les plans, les photographies traduisent mal la valeur de repère spatial de la chaîne pyrénéenne pour les populations vivant à son pied : moyen d’orientation commode, présence suffisamment distante pour ne pas être écrasante, borne rassurante d’un espace de vie des hommes.

S’étirant sur un peu plus de 400 km, s’élevant rapidement à leurs deux extrémités au-dessus du golfe du Lion et du golfe de Gascogne, les Pyrénées possèdent une incontestable présence physique. Si les écrits politiques des temps précédant la Grande Guerre ont rendu célèbre la « ligne bleue des Vosges », celle-ci se révèle dans le paysage lorrain bien plus discrète que son équivalent pyrénéen. On comprend facilement que les Pyrénées aient longtemps été convoquées à l’appui de la théorie des frontières naturelles, formulée au XVIIIe siècle et reprise à leur compte par les révolutionnaires : « les limites de la France sont marquées par la nature, nous les atteindrons des quatre coins de l’horizon, du côté du Rhin, du côté de l’Océan, du côté des Pyrénées, du côté des Alpes », déclarait Danton en 1793.

Vue d’ensemble et figures singulières

Les Pyrénées se voient de loin. Pas tous les jours, certes, et pas toujours de façon nette, mais il n’est pas rare de les deviner depuis le sud de l’Aveyron ou les coteaux du Lot-et-Garonne, à plus de 150 km de la chaîne. Deux fois l’an, autour de la Toussaint et de début février, grâce à la réfraction atmosphérique, le Canigou se détache, telle une île sur le soleil couchant, depuis Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, distante de 250 km. Mais il est de nombreux spots plus proches offrant de meilleures garanties de visibilité à l’échelle de l’année. Dans les campagnes vallonnées de la Gascogne et du Lauragais, chaque village ou presque a le sien, perché au sommet d’un coteau. Certains bénéficient d’une petite renommée, comme la terrasse de Lectoure, ou les hauteurs de Pech David, à Toulouse. Les tracés autoroutiers ont révélé d’autres perspectives intéressantes. L’une des plus spectaculaires se trouve sur l’A66, lorsque celle-ci, non loin de Mazères, plonge dans la plaine de l’Hers : lieu évidemment équipé d’un panneau marron précisant « Pyrénées ariégeoises », assorti d’une représentation de randonneurs et d’un skieur dans des tenues évoquant la vocation touristique ancienne de la chaîne. Quelques sommets se détachent çà et là de la ligne d’horizon. Non pas nécessairement les plus élevés, groupés autour de la frontière, souvent masqués ou peu saillants, mais des postes avancés dominant les régions basses, ou bien des silhouettes singulières, tels le mont Vallier ou le pic du Midi de Bigorre. À l’échelle locale, chaque partie du piémont possède son sommet tutélaire s’imposant dans le paysage, parfois affublé d’un surnom, objet de légendes et de manifestations traditionnelles : la Rhune sur le littoral basque, le pic du Midi d’Ossau en Béarn, le Cagire en Comminges, et évidemment le Canigou en Roussillon, s’élevant à tel point au-dessus de la plaine qu’il fut longtemps considéré comme le plus haut sommet de la chaîne. Autant de noms repris dans l’odonymie de bien des lotissements pavillonnaires des années 1960 et 1970, déclinaison régionale des habituels assortiments de noms de fleurs ou d’oiseaux.

Les Pyrénées au fil des jours

Repère dans l’espace, l’horizon pyrénéen l’est aussi dans le temps. Le temps qui s’écoule, comme le temps qu’il fait. Quasi quotidien au pied de la montagne, le panorama devient plus intermittent au fur et à mesure que l’on prend de la distance, jusqu’à ce que sa manifestation devienne, loin au nord, un événement exceptionnel. Chacun a fait l’expérience, non sans une petite émotion, d’un matin d’hiver où, après de longues journées d’absence, les Pyrénées réapparaissent dans le paysage, soudain merveilleusement nettes. Le plein été semble une saison moins propice à de tels spectacles. La visibilité de la chaîne dépend de plusieurs facteurs : la nébulosité sur le lieu d’observation et sur le massif, l’humidité atmosphérique, la teneur de l’air des basses couches en particules fines. Les temps avec effet de foehn[1] sont particulièrement favorables. Par flux de sud, les nuages se massent sur le versant espagnol de la chaîne. Une fois la crête franchie, l’air descendant se réchauffe, l’humidité atmosphérique décroît fortement, tandis que le ciel se dégage. Cette vision intermittente des Pyrénées a suscité des dictons météorologiques locaux, le plus connu étant, dans sa forme occitane : « Montanha clara, Bordèu escur, doman ploja segur » (« Montagne claire, Bordeaux obscur, demain pluie à coup sûr »). Encore est-on souvent dans l’erreur en ne retenant que la première partie du dicton, alors que les deux conditions doivent être remplies : elles traduisent le déplacement vers l’est d’une perturbation depuis le golfe de Gascogne, associée d’abord à un flux de sud-ouest sur les Pyrénées, avec effet de foehn et vue dégagée sur le versant nord de la chaîne, puis à l’arrivée d’un front par l’ouest, assombrissant le ciel et susceptible d’apporter la pluie. L’arrière-plan pyrénéen marque aussi, par son changement d’aspect, le rythme des saisons. Un matin de novembre, le lointain ruban bleu vire, dans sa partie supérieure, au blanc, témoin de la première chute de neige sur la chaîne. Signe de l’entrée dans la saison froide, mais moment attendu avec impatience par certains, alléchés par la perspective d’une ouverture prochaine des domaines skiables. Des générations de photographes ont été séduits par le contraste entre les sommets plongés dans l’hiver et les feux de l’automne ou du printemps à leur pied : or des vignes du Jurançon, rose des pêchers du Roussillon, vert des jeunes pousses de blé des collines gasconnes. Éditeurs de cartes postales et guides touristiques ont usé – et souvent abusé – de cette iconographie. Pour combien de temps encore ? Si les séries statistiques montrent d’importantes variations interannuelles du manteau neigeux dans les Pyrénées, la tendance sur les dernières décennies est à la baisse. Avec la remontée de la limite pluie-neige, conséquence de l’élévation des températures, la frange blanche ourlant l’horizon pyrénéen hivernal tend à s’amincir et manque parfois à Noël. Le Canigou était à peine saupoudré de blanc en janvier 2024. La vue des Pyrénées aussi nous alerte sur la nécessité d’agir contre le réchauffement climatique.

Découvrir et parcourir les panoramas sur les Pyrénées

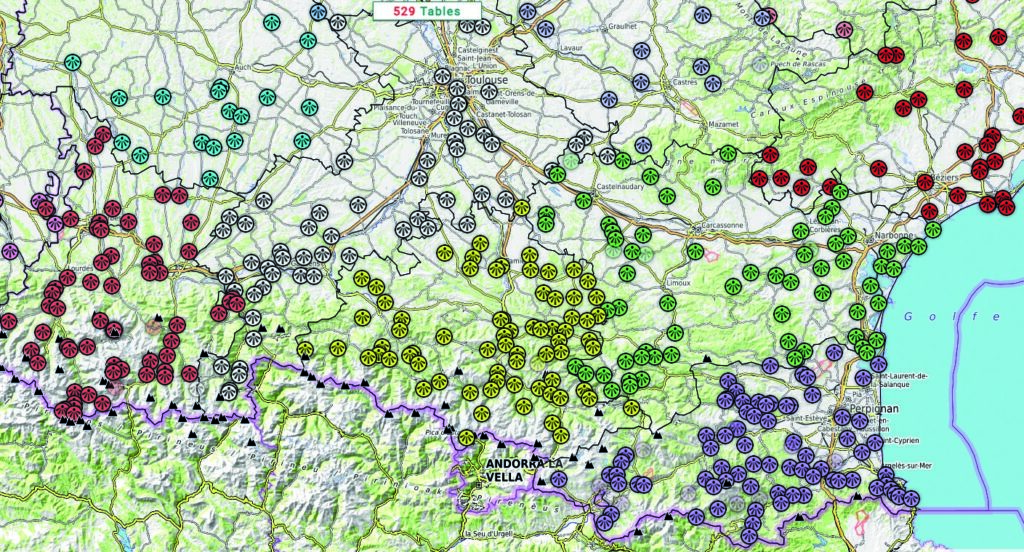

Le tropisme visuel exercé par la chaîne pyrénéenne s’apprécie à la faveur des très nombreuses tables d’orientation tournées vers le sud, dont Romain Marrast, géomaticien et pyrénéiste, a réalisé une remarquable cartographie assortie de commentaires sur la vue, le cadre et la réalisation de chaque table[2].

Ceci ne peut pas masquer que les lieux perchés ou en situation de balcon foisonnent dans les paysages ondulés du Sud-Ouest, bien exprimés par la toponymie de sites, et même de quelques communes, comme Belbèze ou Betbèze – belle et grande vue, en occitan. Qui n’a pas fait l’expérience de ces parcours panoramiques en empruntant les routes départementales entre Toulouse et Tarbes, d’Auch à Lannemezan, de Foix à Saint-Girons, particulièrement en circulant longitudinalement, d’est en ouest, ou l’inverse, à trente ou quarante kilomètres de la chaîne ? Les cartes routières et touristiques, celles de la société Michelin notamment, proposent leurs fameux parcours pittoresques, déjà identifiés dans les guides et cartes de la fin du XIXe siècle. Des itinéraires panoramiques en balcon sont répertoriés dans les récents atlas de paysage des Hautes- Pyrénées et de la Haute-Garonne. Toutefois, même si les circuits touristiques abondent, souvent à l’échelle locale des communes et intercommunalités, déclinés en itinéraires cyclo et pédestres, l’intérêt pour les vues sur la montagne n’est sans doute pas suffisamment (re)connu et valorisé. À l’heure du numérique et du virtuel tous azimuts, l’expérience concrète qui demande disponibilité, curiosité et patience se verra-t-elle sacrifiée au nom du « tout accessible immédiatement » ? Le décor que crée la vue de l’horizon cèdera-t-il sous la concurrence de la photographie panoramique accessible en un clic, moyennant finance, se déclinant en papier peint, décorant le mur du salon à défaut de la réalité changeante ?

Les Pyrénées, des vues à (en)cadrer

L’aménité paysagère et culturelle de la vue sur la chaîne pyrénéenne se manifeste aussi dans la localisation et l’implantation de l’habitat. Cette réalité marquée combine trois paramètres logiques : être en hauteur sur les crêtes orientées est-ouest, sans vis-à-vis proche pour éviter les effets de masque, être enfin tourné au sud pour décrocher la vue. Les maisons individuelles et certains lotissements, des opérations d’urbanisme en ville comme dans le périurbain, mais aussi dans les territoires de faible densité, valorisent et recherchent cette plus-value dans le quotidien de la sphère domestique. Paradoxalement, cet élément paysager dans l’attraction résidentielle a des incidences sur les paysages urbanisés : étirement pas toujours bien maîtrisé des silhouettes des villages et bourgs, implantation discontinue nécessitant une débauche de moyens – décaissement, terrassement, enrochement – dont l’impact paysager rivalise avec la dépense énergétique. Qui ne s’est pas exclamé face à une telle évidence, tout en reconnaissant, dans son for intérieur, le bien-fondé de l’atout du cadre de vie, de vue (« La place qu’occupe le paysage lorsqu’il s’agit de venir habiter là, dans le périurbain, ne se pose pas comme une priorité, mais plutôt comme un agrément très arrangeant du cadre de de vie »[3]). Les enjeux paysagers ont à voir également avec des questions et des choix d’aménagement du territoire, notamment d’urbanisme. Les orientations d’aménagement et de programmation devraient systématiquement envisager et accompagner ce tropisme qui rend l’habiter désirable, enviable et vivable. Cependant, la vue a un prix, voire même plusieurs. Pour le marché foncier et immobilier, la tarification est certaine, mais comment l’évaluer à sa juste valeur, dans un marché concurrentiel et amateur de superlatifs qui accompagnent les annonces immobilières (« Située au calme et en hauteur, orientée sud avec une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées, cette superbe villa… » ou « Magnifique villa de 120 m² environ avec garage double et vue à 180° sur la chaîne des Pyrénées »). Sans faire d’étude approfondie, il est évident que les luxueuses villas au-dessus de Lacroix-Falgarde, tout au long de la rive droite de l’Ariège, tout comme sur les coteaux de Pech David à Vigoulet-Auzil, se sont emparées des nombreuses situations où la vue sur les Pyrénées compose le cadre lointain. Cette exclusivité, pour laquelle bien d’autres ressorts sont en jeu, se monnaye à prix fort, contribuant à ségréguer et à faire sécession.

[1] Effet de foehn : phénomène météorologique créé par la rencontre de la circulation atmosphérique et du relief quand un vent dominant rencontre une chaîne montagneuse.

[2] https://www.tables-orientation-pyrenees.fr/

[3] Olivier Bories, Le paysage dans les manières d’habiter des résidents du périurbain : le cas de l’agglomération toulousaine, thèse de doctorat, 2008.

©Bertrand Desailly