Téléchargez l’article au format PDF

Yann CABROL

Directeur général de l'AUAT, Directeur de publication de la revue BelvedeR

Denis CANIAUX

Directeur général, Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP)

Pascal FOURCADE

Urbaniste qualifié Directeur de l’agence d’urbanisme catalane (AURCA)

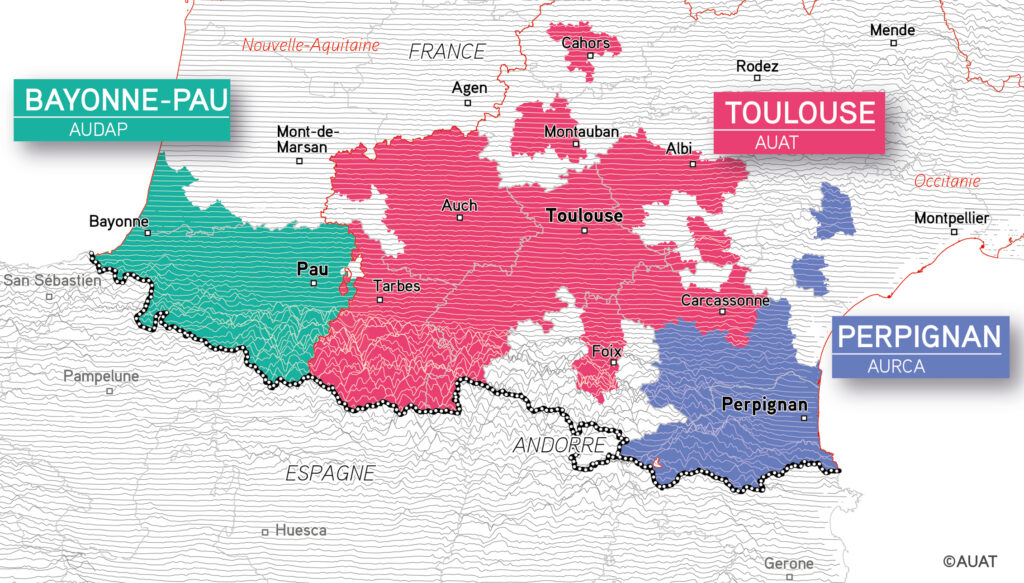

Comment les agences d’urbanisme interviennent-elles auprès des territoires pyrénéens ? À quels enjeux font-elles face et quelles réponses y apportent-elles ? Les trois agences d’urbanisme pyrénéennes se sont prêtées au jeu de l’entretien croisé pour partager les enseignements de leurs interventions auprès des territoires de montagne, et livrer ainsi une lecture transversale des enjeux communs qui les traversent.

Quelle réalité a le massif des Pyrénées pour votre agence ?

Denis Caniaux, AUDAP : C’est déjà une réalité physique. Les Pyrénées sont présentes dans notre champ visuel, d’où que l’on soit dans les territoires d’intervention de l’agence : depuis Pau, Biarritz, Bidart, Hendaye, Nay, Oloron- Sainte-Marie… C’est un horizon visuel. C’est aussi une frontière avec l’Espagne, même si cette frontière a tendance à s’atténuer, à être plus poreuse. Quand on monte dans les Pyrénées, on bascule dans un autre espace, c’est la promesse d’un ailleurs proche. Les Pyrénées sont aussi le château d’eau des territoires avec lesquels travaille l’AUDAP : l’Adour, la Nive, la Bidassoa et les gaves y prennent leur source. C’est un lieu d’estive et de pâturage, de l’océan jusqu’à l’Occitanie. C’est enfin une réalité sociale et politique. Il y a une vraie différence entre haute et basse vallée, quand bien même ces espaces appartiennent à la même entité administrative.

Pascal Fourcade, AURCA : Le massif des Pyrénées est aussi très prégnant pour nous, il a une présence physique forte. Il enserre la plaine du Roussillon avec, au sud, le massif frontalier des Albères, et au nord, le massif des Corbières, qui marque la limite avec l’Aude. Le pic du Canigó, qui domine la plaine du Roussillon du haut de ses 2 785 mètres, est un repère important. Les habitants sont particulièrement attachés à cette vue emblématique. Un projet de construction d’une ligne à haute tension au début des années 2000 a par exemple été fortement contesté par les populations et les élus, avec des manifestations et un serment des maires du Vallespir pour proclamer leur opposition au projet. Les Pyrénées sont aussi un lieu de tradition. Ainsi, chaque année, la flamme des feux de la Saint-Jean descend du Canigó avant d’arriver dans chaque ville et village. C’est aussi le château d’eau de la plaine et du littoral, avec les fleuves côtiers (Tech, Têt, Aude…) qui y naissent et alimentent les barrages, usines hydroélectriques et canaux d’irrigation, fortement sollicités pour les différents usages. Pour l’AURCA, les Pyrénées sont une réalité dans l’exercice de nos missions, car nous accompagnons des intercommunalités montagnardes, comme les communautés de communes du Vallespir, du Haut-Vallespir, de Pyrénées Cerdagne, de Pyrénées Audoises ou encore d’Agly-Fenouillèdes.

Yann Cabrol, AUAT : Le périmètre d’intervention de l’AUAT s’étend des Pyrénées jusqu’aux Causses du Quercy et aux contreforts du Massif central. La majorité des territoires membres de l’agence sont néanmoins situés en Haute- Garonne, où les Pyrénées ont une réalité forte, en lien avec la Garonne qui y prend sa source. Comme pour l’AUDAP et l’AURCA, le massif a une présence physique et visuelle importante dans la plupart des collectivités auprès desquelles nous intervenons. L’agence n’est néanmoins pas présente dans des territoires de haute montagne. Nous n’avons, par exemple, pas de station de ski dans notre périmètre. Les Pyrénées sont aussi une réalité culturelle et historique, à l’image du catharisme, présent aussi bien du côté ariégeois qu’audois. Le massif représente surtout une immense ressource pour le système métropolitain : eau, énergie (hydroélectricité), sylviculture, élevage, tourisme et loisirs (randonnée, sports d’hiver, VTT, thermalisme, tourisme religieux…).

Adoptez-vous une approche particulière dans vos interventions auprès des territoires de montagne ?

Pascal Fourcade : Notre cœur de métier reste le même, qu’il s’agisse des espaces littoraux ou de montagne, d’autant plus qu’à l’AURCA, certaines des collectivités avec lesquelles nous travaillons sont à la fois soumises à la loi Montagne et à la loi Littoral. Les territoires de montagne auprès desquels nous intervenons sont souvent peu peuplés, très étendus, et ont subi de fortes décroissances démographiques, avec à la fois de l’exode rural et de la désindustrialisation, notamment dans la haute vallée de l’Aude. Nous les accompagnons sur des missions de planification, avec des objectifs souvent partagés de valorisation de leurs qualités territoriales et de confortement de leur attractivité, mais aussi de manière plus ciblée dans le cadre du dispositif Bourg Centre Occitanie. Avec l’Association des Maires de France des Pyrénées- Orientales et le soutien de l’État, nous souhaitons également soutenir plus fortement l’ingénierie pour les communes rurales de moins de 1 000 habitants, qui sont montagnardes pour la plupart, et souvent non éligibles aux dispositifs existants. Nous nous sommes dotés d’expertises spécifiques pour ces territoires exclusivement montagnards. Nous avons par exemple une personne référente sur la loi Montagne à l’agence.

Denis Caniaux : Même si le massif est très prégnant dans notre périmètre d’intervention, les territoires de montagne y ont un faible poids démographique. Ce sont souvent des espaces en déprise, même si certains ont une bonne dynamique économique, comme Oloron-Sainte-Marie et la vallée d’Aspe. Nous les accompagnons à se doter petit à petit de visions stratégiques, de type Projets de territoires, supports, par la suite, d’exercices de planification (SCoT, PLUi, …) qui en sont à une première génération. Nous intervenons notamment dans ce cadre auprès de la Communauté de communes du Haut-Béarn. Ces territoires cherchent à s’extraire des clés de lecture souvent utilisées à leur égard : les paysages, la protection de l’environnement, l’agriculture, l’élevage, l’activité touristique. L’accès au logement, la revitalisation patrimoniale, le développement de nouvelles filières économiques, ou encore l’énergie sont de nouvelles préoccupations majeures pour ces territoires, et nous les aidons à s’en saisir.

Yann Cabrol : Les territoires pyrénéens font partie des membres les plus récents de l’AUAT : Communauté d’agglomération Foix-Varilhes, Communauté de communes Portes d’Ariège Pyrénées, SCoT de la Vallée de l’Ariège, Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, Département des Hautes-Pyrénées… Ces nouvelles adhésions nous invitent à renouveler nos pratiques. Cela conforte notre capacité à intervenir dans tous types de territoires car, souvent, l’appellation “agence d’urbanisme” peut laisser penser que nous n’intervenons que dans des espaces urbains. Nous travaillons principalement sur des questions de planification et d’habitat auprès des territoires pyrénéens que nous accompagnons. Le sujet du petit patrimoine y ressort aussi. Nous devons alors proposer une approche différente de celle que l’on présente dans le secteur sauvegardé de Toulouse, où plusieurs sites sont inscrits au patrimoine de l’UNESCO. De la même manière, nous ne nous posons pas les mêmes questions quand nous étudions les mobilités dans la vallée de l’Ariège et dans l’Albigeois. Il existe aussi une autre spécificité : certains territoires connaissent des situations de déprise économique, avec une vraie fragilité des tissus commerciaux et d’artisanat. Ce sujet est assez récent pour nous, et nous ne pouvons pas appliquer les mêmes raisonnements que pour la métropole toulousaine qui est, à l’inverse, très dynamique.

Suite aux différents confinements de la période Covid et à la généralisation du télétravail, les enjeux résidentiels des territoires de montagne ont été mis en avant. Comment ces enjeux se traduisent-ils localement ?

Yann Cabrol : Les travaux du programme de recherche POPSU ont effectivement démontré qu’il n’y a pas eu d’exode urbain suite à la période Covid. Pour autant, les birésidents qui télétravaillent quelques jours par semaine et viennent le week-end dans les territoires ruraux, notamment de montagne, se remarquent véritablement dans ces espaces peu peuplés, et l’impact des résidences secondaires dans certains territoires comme les Hautes- Pyrénées est réel. On y observe un fort renchérissement des prix, avec moins de biens à vendre.

Denis Caniaux : Il y a effectivement de vrais enjeux en matière de logement dans ces territoires ! Dans beaucoup de ceux que l’AUDAP accompagne, il y a aussi une prévalence des résidences secondaires qui fait que les habitants à l’année n’arrivent plus à se loger. Les enjeux touristiques commencent même à y rejoindre ceux du littoral. Le surtourisme est un problème qui commence aussi à se poser en milieu montagnard, hiver comme été.

Pascal Fourcade : On observe aussi des taux de vacance considérablement hauts dans les centres anciens, en particulier pour les communes de 1 000 habitants et plus, avec des problématiques d’habitat indigne, des arrêtés de mise en péril… Ces territoires sont confrontés à un manque de moyens pour lutter contre cela, et ils ne sont par ailleurs pas assez attractifs pour que les promoteurs privés s’intéressent à eux. Pour autant, si on pouvait inclure les territoires ruraux dans les discussions avec les acteurs privés, cela serait intéressant !

Denis Caniaux : Les centres-villes de ces territoires sont souvent dans des situations dramatiques. Le problème est que le prix d’intervention en travaux dans l’immobilier ancien y est deux fois plus cher que pour un pavillon en périphérie. La valeur du foncier y est faible, autour de 800 € du m², mais le coût de la réhabilitation y est élevé, autour de 2 000 € du m² par exemple. Les dispositifs de bail réel solidaire (BRS) et d’organismes de foncier solidaire (OFS) y seraient très intéressants, car ces mécanismes permettraient d’amortir les travaux lourds de réhabilitation. Cela permettrait de réinvestir les centres-villes.

Pascal Fourcade : Le potentiel de réinvestissement urbain est très important sur ces communes ! Outre l’habitat vacant, les friches urbaines y sont nombreuses, mais on trouve très peu d’acteurs pour assurer leur reconquête. Yann Cabrol, AUAT : On peut en effet regretter que les spécificités des territoires de montagne en matière d’habitat ne soient pas toujours prises en compte dans les politiques nationales. Ce sont des territoires peu accompagnés en matière de logement, au regard des spécificités des villes et villages de montagne.

Doit-on renouveler notre lecture de ces territoires, notamment en les considérant dans un périmètre plus large ?

Yann Cabrol : La dimension de solidarité, voire de réciprocité, doit être interrogée dans ces territoires. Comment la croissance métropolitaine toulousaine, qui s’étend jusqu’aux contreforts pyrénéens, peut-elle y trouver des relais de croissance ? Quelles compensations leur apporter ? Il y a bien sûr des particularités à traiter spécifiquement mais, pour le reste, il faut déployer les mêmes réflexions et les mêmes dispositifs qu’ailleurs. Ces territoires ont droit à une vraie réflexion en matière d’habitat, de mobilités, d’espaces publics…

Pascal Fourcade : Il faut avoir en tête que nous parlons de territoires qui peuvent être à la fois des espaces littoraux et de montagne. Ce sont donc des espaces difficiles à classer, mais nécessairement la solidarité territoriale doit y être renforcée pour relever les défis, notamment à l’échelle des vallées.

Denis Caniaux : De manière générale, les territoires de montagne sont des espaces où il y a moins de solidarité interterritoriale. Par exemple, les petites communes de montagne sont peu intégrées à des logiques territoriales plus larges. De la même manière, les intercommunalités non-montagnardes se tournent peu vers les intercommunalités de montagne, vues comme très spécifiques. De manière générale, il y a un vrai besoin de lecture transversale à l’échelle de l’ensemble du massif pyrénéen, mais aussi entre les piémonts et les zones de montagne. À l’échelle de nos trois agences, il y aurait par exemple des enseignements à partager sur le sujet des petites villes d’entrée de vallée, comme Oloron-Sainte- Marie, Foix ou Limoux. On devrait pouvoir trouver une spécificité d’intervention en matière de tourisme, de mobilité… Force est de constater qu’on ne traite pas ces territoires à la hauteur des enjeux dont ils sont porteurs !

Entretien réalisé par Morgane Perset, rédactrice en cheffe de BelvedeR, chargée de mission Partenariats à l’AUAT.