Téléchargez l’article au format PDF

Bruno REVELLI

Département de géographie, Membre du Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires - Centre interdisciplinaire d’études urbaines (LISST-CIEU), Université Toulouse II Jean Jaurès

La réouverture d’une partie de la ligne entre Pau et Canfranc, d’Oloron-Sainte-Marie à Bedous, 46 ans après sa fermeture, et celle annoncée entre Montréjeau et Bagnères-de-Luchon, incarnent aujourd’hui l’espoir d’un nouveau cycle d’extension du transport ferroviaire dans les Pyrénées. L’innovation technique et le volontarisme local, à l’origine des succès des chemins de fer pyrénéens un siècle plus tôt, permettront-ils demain de relancer le trafic dans le massif face aux inerties d’un système ferroviaire peu enclin à investir dans ces derniers embranchements pyrénéens ?

Presque 10 ans après les dernières circulations des trains, les travaux de pose de la nouvelle voie entre Montréjeau et Bagnères-de-Luchon ont démarré durant cet été 2024 sous maîtrise d’ouvrage régionale. À terme, la nouvelle voie doit accueillir des trains à hydrogène. Ces deux formes d’innovations (gestion régionale et hydrogène) font de cette ligne un laboratoire grandeur nature pour une gestion plus locale du transport ferroviaire.

C’est cette gestion régionale qui, au XIXe siècle, avait permis la conquête du massif avec les premières lignes lancées par la Compagnie du Midi[1]. La pente, voilà peut-être le plus redoutable ennemi que devaient affronter les convois qui se lançaient à l’assaut des cimes sans crémaillère[2]. Elle n’était toutefois pas le seul : une fois les lignes installées, les accidents n’étaient pas rares. Celui du pont de l’Estanguet, en 1970, entraîne la fermeture de l’un des rares itinéraires transpyrénéens entre Pau et Canfranc.

Des vallées aux cols : la conquête ferroviaire du massif (1859 – 1930)

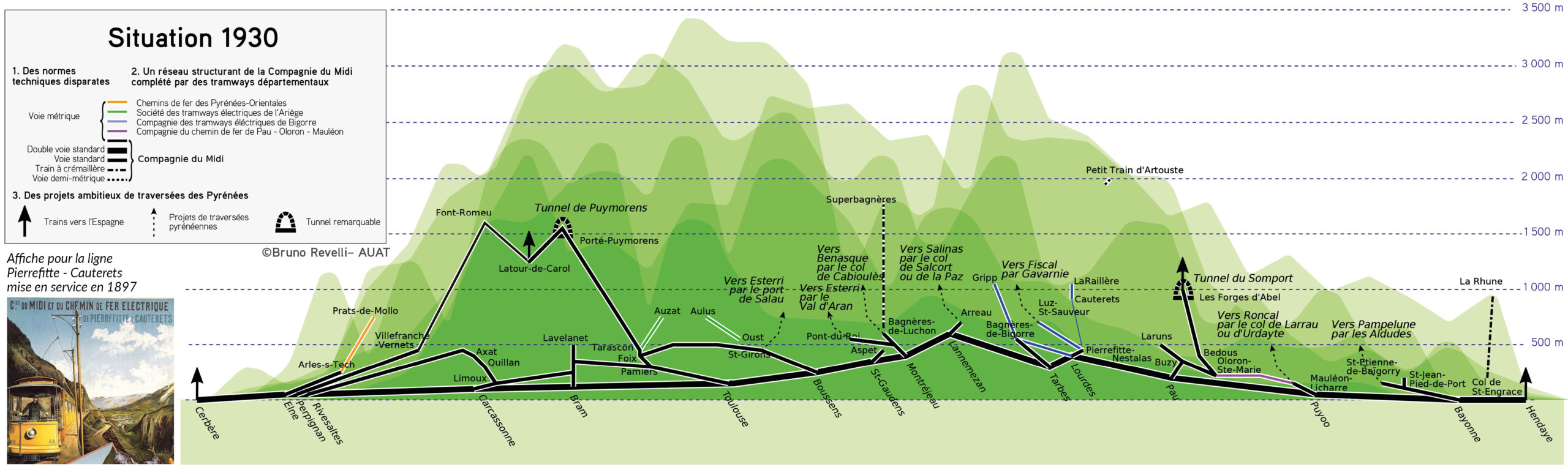

C’est depuis Bordeaux, et sous l’impulsion de la Compagnie du Midi, dirigée par les frères Pereire, que le train part à la conquête des Pyrénées, avec l’inauguration de la ligne Morcenx – Tarbes le 24 septembre 1859, en présence de l’empereur Napoléon III. Trois ans plus tard, le piémont est atteint, avec une extension vers Bagnères-de- Bigorre à l’été 1862. La riposte toulousaine ne se fait pas attendre, puisque la même année, ce sont Foix et Montréjeau qui seront desservies depuis la préfecture haut-garonnaise alors que, plus à l’ouest, Pau est reliée depuis Bayonne l’année suivante. La Compagnie du Midi est partout à la manœuvre et fait de la desserte des stations thermales une priorité. En plein renouveau, elles lui assurent une part importante de ses revenus et profitent du développement du pèlerinage à Lourdes (Bouneau, 2015)[3]. La précocité de cette desserte des Hautes-Pyrénées, le développement industriel du département et ses différents attraits touristiques expliquent pour beaucoup le foisonnement de lignes dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

L’achèvement de la « rocade pyrénéenne », de Bayonne à Toulouse, nécessite de franchir le plateau de Lannemezan, à plus de 600 mètres d’altitude. C’est chose faite en 1867 grâce à la réalisation de la rampe de Capvern. La multiplication des embranchements dans les vallées pyrénéennes peut alors commencer. Les 17 antennes qui voient le jour sont souvent prolongées par les tramways départementaux, comme ceux de Bigorre, ou ceux de la Compagnie des chemins de fer des Pyrénées Orientales. Grâce à leur voie à écartement métrique[4], ce sont les premières lignes à se rapprocher et à franchir le cap symbolique des 1 000 mètres d’altitude. La Compagnie du Midi lance aussi son propre train à voie métrique en 1910, et innove avec une alimentation électrique par troisième rail sur la ligne reliant Villefranche-de-Conflent à Montlouis, celle du fameux « Train Jaune », inaugurée en 1910. Cette électrification précoce est permise grâce à l’installation des premières centrales hydroélectriques[5], qui participent au développement des vallées desservies.

Alors que la plupart des vallées sont désormais équipées, c’est dorénavant le franchissement du massif qui est à l’ordre du jour. Les réseaux espagnols et français sont reliés d’abord par l’Atlantique en 1864, puis par la Méditerranée 4 ans plus tard, sans toutefois être interopérables du fait de la différence des écartements de rail. La possibilité d’une traversée centrale des Pyrénées est, en effet, étudiée par une commission binationale dès 1865, avec une douzaine de tracés de transpyrénéens centraux envisagés. Au fil des pressions diplomatiques et des avancées des travaux dans les vallées, c’est finalement le col du Somport qui voit le passage du premier transpyrénéen central, entre Pau et Canfranc, en 1928, grâce au percement d’un tunnel hélicoïdal. Il précède d’un an la jonction des réseaux sur le plateau de Cerdagne, suite à la réalisation d’un tunnel similaire au col de Puymorens.

À son apogée, le réseau ferroviaire pyrénéen s’organise donc autour d’une ligne principale, sur laquelle viennent s’embrancher de nombreuses antennes aux normes techniques et aux exploitants disparates. Les trafics voyageurs sont relativement modestes sur certaines de ces lignes, qui ne fonctionnent qu’en période estivale et ne permettent pas d’amortir les investissements colossaux consentis dans leur électrification (Marconis, 1984).

Une avalanche de fermetures (1930 – 2016)

La première vague de fermeture de lignes, relativement précoce, est multifactorielle : pénuries de matières premières, tarissement de la clientèle étrangère, notamment espagnole, difficultés économiques liées à la crise de 1929 et montée de la concurrence routière. Peu de voies métriques survivent à ce grand élagage. Le passage de la Compagnie du Midi à la Société nationale des chemins de fer (SNCF), en 1937, n’empêche pas la tendance de se poursuivre. Des lignes à écartement standard perdent également leurs trains de voyageurs dans les vallées les plus basses de l’Ariège et des Pyrénées Orientales durant le second conflit mondial : Lavelanet, Axat et Arlessur- Tech. La deuxième vague est celle de la poussée inflationniste des années 1950. Le transport ferroviaire est alors la victime idéale des coupes budgétaires nationales. La ligne Foix – Saint-Girons est la principale perte en 1955.

Une troisième vague, particulièrement importante, intervient à la fin des années 1960, en plein cœur de la démocratisation automobile. Les programmes de transfert sur route menés par la compagnie nationale mettent fin aux dessertes, dont les temps de parcours et les fréquences sont devenus obsolètes. À Mauléon, Bedous, Arreau, Laruns ou Bagnères-de- Bigorre circulaient encore, au service hiver 1960, des trains mixtes marchandises-voyageurs particulièrement lents, avec une fréquence se limitant à un aller-retour quotidien (Émangard, Collardey, Zembri, 2002). Toutes ces lignes sont fermées sur décision ou suite à un accident.

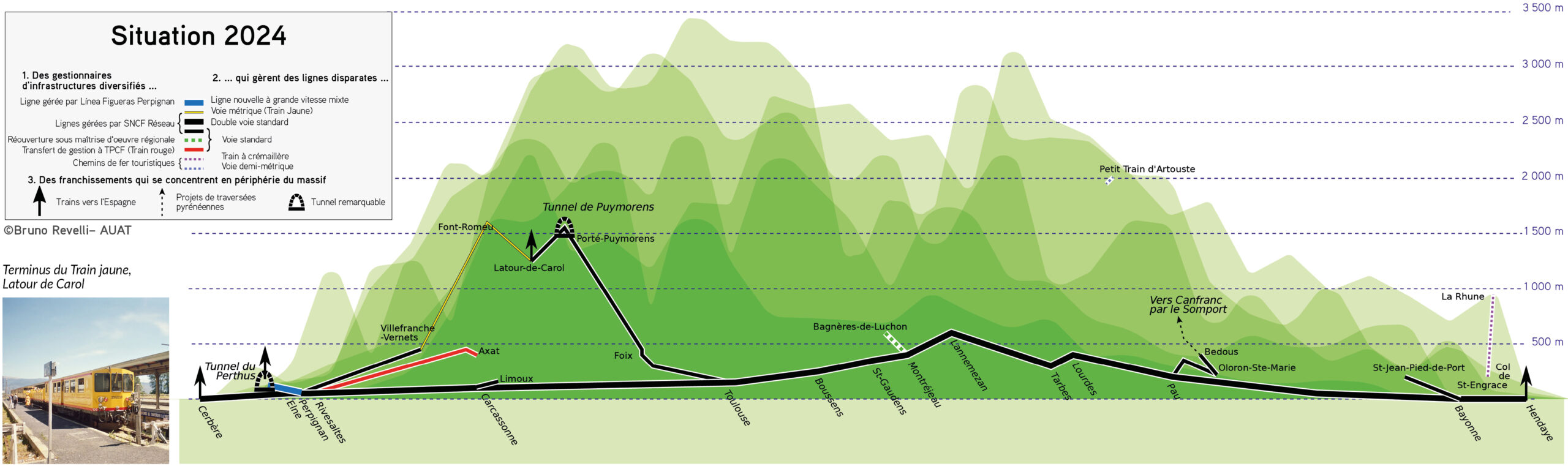

Le choc pétrolier et les premiers schémas régionaux des transports mis en place au début des années 1970 limitent pour un temps les fermetures. À l’exception de la ligne desservant Pierrefitte-Nestalas, aucune n’est à déplorer durant les 4 décennies suivantes. Sur cette période, le manque d’entretien et de renouvellement du réseau entraîne toutefois une dégradation des performances[6]. Finalement, le niveau de sécurité étant jugé insuffisant, les circulations sont interrompues, comme ce fut le cas pour Montréjeau – Luchon (2014) et Limoux – Quillan (2017). De 17 voies pénétrantes, on passe donc à 5, dont 3 ont été raccourcies et 2 ont perdu leur électrification. Les rescapées doivent leur survie aux investissements des régions, réalisés en dehors de leurs compétences[7].

Une nouvelle transhumance ferroviaire ? (2016 – …)

Ces investissements permettent aujourd’hui de rouvrir des lignes, en vallée d’Aspe en 2016, et prochainement dans la vallée de la Pique. Si les travaux et l’entretien entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous ont été confiés à SNCF Réseau, comme la loi y obligeait, c’est désormais la région Occitanie qui va les prendre en charge grâce à une opportunité offerte par la loi d’orientation des mobilités de 2019. L’objectif : mieux contrôler les coûts et les délais de réalisation, qui ont beaucoup fluctué depuis la fermeture de la ligne en 2014[8], mais surtout s’assurer de l’entretien de l’infrastructure une fois celle-ci achevée. Si la ligne perd son électrification, l’achat de rames à hydrogène qui lui seront dédiées permettra de limiter les émissions de dioxyde de carbone dans la vallée. Les difficultés sont en revanche plus importantes pour la réouverture annoncée de la sec tion Limoux – Quillan, qui est désormais repoussée au-delà de 2030 et qui ne suscite par l’adhésion du maire de la ville-terminus, ce dernier lui préférant la réalisation d’une voie verte !

Du côté de la vallée d’Aspe, l’objectif est à la reconnexion avec l’Espagne, qui permettrait de redonner vie à la gare monumentale de Canfranc[9]. Face aux montants colossaux liés à la remise en service du tunnel (qui sert actuellement de tunnel d’évacuation au tunnel routier), les régions Nouvelle-Aquitaine et Aragon misent sur un soutien de l’Europe, au nom de la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et de l’inscription dans un corridor de fret européen. Sans volonté commune des États français et espagnol, le projet, estimé à 350 millions d’euros, reste néanmoins compromis.

Comme à leur origine, la captation d’une clientèle touristique reste un enjeu majeur pour ces lignes qui desservent des vallées bien moins peuplées qu’au siècle précédent. Cela passe par des campagnes commerciales, comme Skirail[10], qui permet de combiner un billet TER et un forfait dans une station de ski. Cette offre redonne vie aux « trains des neiges » lancés par la Compagnie du Midi (Bouneau, 2015). Son succès entraîne de fortes fréquentations hivernales en direction d’Ax-les-Thermes. Le Train Jaune voit, quant à lui, passer 200 000 passagers annuels, ce qui le place en cinquième position des sites touristiques pyrénéens français, derrière le Petit Train de la Rhune, qui occupe la troisième place (Observatoire du tourisme pyrénéen, 2019). On connaît moins le Train Rouge qui, suite à un transfert de gestion de l’infrastructure aux acteurs locaux, a fait circuler des trains de fret en plus de la ligne touristique (Revelli, 2021). On signalera, pour finir, un cas limite : le petit train d’Artouste et sa voie demi-métrique fleurtant avec les 2 000 m d’altitude, dont le tracé en corniche fait le plaisir des vacanciers. Il confirme la règle selon laquelle plus l’altitude est importante, plus le rail rétrécit, en longueur comme en largeur !

Bibliographie

Bouneau C., 2015, « Le rôle de la Compagnie des chemins de fer du Midi dans les trajectoires d’innovation des aires touristiques du Grand Sud-Ouest de 1852 à 1937 », p. 13-29, Sud-Ouest Européen, n° 39.

Émangard P.-H., Collardey B., Zembri P., 2002, Des omnibus aux TER, Éditions Vie du Rail, 463 p.

Marconis R., 1984, Midi-Pyrénées. XIXe-XXe siècles. Transports, Espace, Sociétés, Éditions Milan, 859 p.

Observatoire du tourisme pyrénéen, 2019, Tourisme pyrénéen. Bilan de saisons, Édition 2020, 36 p.

Revelli B., 2021, « Le « Train Rouge » : un modèle de développement territorial en marge du système ferroviaire ? », Géotransports, n° 15.

Verzegnassi A., 2015, « La réouverture du Pau – Canfranc : un projet polémogène ? », Sud-Ouest Européen, n° 40, p. 71-83.

[1] La Compagnie du Midi est une des 6 grandes compagnies qui exploite le réseau français, de 1852 à 1937. Son réseau s’étend de Bordeaux à Sète et dessert l’ensemble du massif pyrénéen. À côté de ces « grandes compagnies », les collectivités locales, en particulier les départements, obtinrent le droit de développer des chemins de fer d’intérêt local à partir de 1865.

[2] Les trains à crémaillère disposent d’une roue motrice dentelée qui s’enclenche sur un rail central denté, lui donnant une plus grande adhérence, et qui permet de franchir des pentes bien plus raides. C’est le cas du Petit Train de la Rhune, toujours en activité, et de la ligne permettant de rejoindre Superbagnères jusqu’en 1966.

[3] Dès 1881, la cité mariale attire plus de 400 000 voyageurs annuels, avec un pic à 1 470 000 en 1908, qui en fait, cette année-là, la troisième gare la plus fréquentée du réseau du Midi.

[4] Chaque rail étant séparé d’une distance d’un mètre, alors que les voies à écartement « standard » le sont de 1,435 m.

[5] Celle de La Cassagne-sur-Têt est mise en service dès 1910.

[6] À titre d’exemple, les sections à 70 km/h de la ligne de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port passent à 40 km/h.

[7] Aquitaine avec Oloron en 2010 et Saint-Jean-Pied-de-Port en 2015, Languedoc-Roussillon avec Villefranche-de-Conflent en 2006 et Limoux en 2017, et Midi-Pyrénées avec Latour-de-Carol (plan rail) en 2010.

[8] Les estimations concernant la réouverture de la ligne menant à Bagnères-de-Luchon passent de 36 millions d’euros en 2015 à 80 millions 3 ans plus tard. La ligne, dont les travaux ont commencé, devrait vraisemblablement ouvrir pour un montant de 67 millions d’euros en 2025.

[9] La gare a été de nouveau inaugurée en 2021 et contient un hôtel 5 étoiles, ainsi qu’un bureau d’informations touristiques.

[10] On peut aussi citer l’Occitanie Rail Tour, qui met en valeur les destinations desservies.

©Bruno Revelli– AUAT