Téléchargez l’article au format PDF

Catherine LAVAUD

Cheffe de la Division Territoires, Insee Occitanie

Les collectivités territoriales ont besoin de calibrer leurs services et équipements en fonction de leur population d’aujourd’hui et de demain : faut-il construire une crèche ? Peut-on fermer un collège sans risquer d’avoir à le rouvrir dans 15 ans ? Faut-il valider des programmes de construction de petits appartements ou de grandes maisons ? Les projections de l’Insee constituent un élément parmi d’autres pour appuyer ces prises de décisions.

Construites sous jeu d’hypothèses, les projections ne constituent en rien des prévisions, mais elles ont un rôle pédagogique pour sensibiliser les élus aux dynamiques démographiques à l’œuvre : « voilà ce qui se passerait si telle tendance se prolongeait à l’identique ou s’accentuait… », et non « voilà ce qui va se passer ». La rigueur méthodologique de la construction des projections ne leur attribue donc en rien une quelconque qualité prédictive. Et heureusement ! Cela signifie que les choix faits par les acteurs publics pourront impacter le futur qui n’est pas encore écrit !

Comment les projections de population sont-elles élaborées ?

Les projections de population Omphale[1] produites par l’Insee sont rebasées périodiquement pour prendre en compte l’évolution du contexte démo- graphique. Les derniers rebasements ont été faits en 2015 et 2022. Les projections sont élaborées suivant une méthode largement utilisée dans d’autres pays. Il s’agit de partir de la pyramide des âges d’un territoire l’année n et d’arriver à celle de l’année n+1 en appliquant des taux de mortalité par sexe et âge pour retrancher des décès ; des taux de fécondité par âge pour ajouter des naissances ; des taux de migrations (nationales et internationales) par sexe et âge pour ajouter de nouveaux arrivants et retrancher des partants ; et enfin en faisant vieillir tous les habitants d’un an. Cet exercice est reconduit année après année jusqu’à l’horizon de projection souhaité.

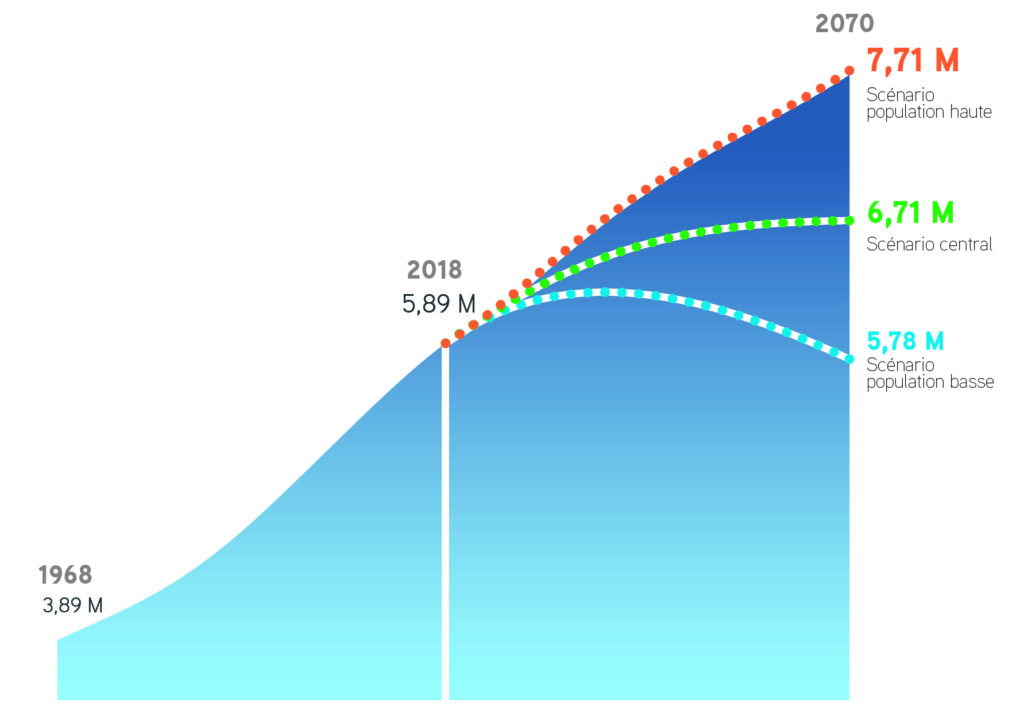

Les projections permettent donc de bâtir des hypothèses d’évolution du nombre total d’habitants du territoire, mais également de l’évolution de sa structure par âge, et donc d’appréhender en particulier le vieillissement de la population. Elles sont établies à partir d’hypothèses sur la mortalité, la fécondité et les migrations, qui sont les 3 composantes de l’évolution démographique d’un territoire. À l’échelle nationale, les hypothèses du scénario dit central ont été définies sur la base de l’observation des tendances récentes : poursuite plus modérée qu’auparavant des gains d’espérance de vie, baisse puis maintien à un niveau relativement bas de la fécondité, maintien du solde migratoire de la France avec l’étranger. Le scénario central pour un territoire donné part des spécificités de ce territoire en termes de fécondité et de mortalité, et les prolonge parallèlement aux hypothèses du scénario central national. Ce scénario territorialisé reconduit par ailleurs les comportements migratoires avec le reste de la France et l’étranger sur toute la période de la projection. Au total, 11 scénarios standards modulant à la hausse ou à la baisse chacune des 3 composantes sont définis. D’autres peuvent être construits à la carte.

Scénarios de projection de la population d’Occitanie à l’horizon 2070. Sources : Insee recensements, Insee Omphale 2018-2070, CC AUAT 2025.

Des projections de population aux projections de ménages…

Des projections de population peuvent découler des projections de ménages. Un ménage est constitué des habitants d’un même logement. Il s’agit donc de projections du nombre de résidences principales. Les projections de ménages permettent ainsi d’approcher les sujets en lien avec le logement et l’aménagement du territoire.

Pour passer de la pyramide des âges projetée au nombre de ménages projeté, il convient de faire des hypothèses sur les modes de cohabitation : pour un sexe et un âge donné, quelle proportion d’habitants vivent seuls, en couple, avec leur(s) parent(s), avec leur(s) enfant(s), dans une autre configuration de ménage, ou hors ménage (Ehpad[2], foyer…) ?

Les projections de ménages permettent donc de se projeter sur l’évolution du nombre de résidences principales, mais également sur l’évolution de la taille et de la composition des ménages : personnes seules, couples avec ou sans enfant(s), familles monoparentales…

Les hypothèses nationales du scénario tendanciel ont été définies sur la base des évolutions récentes des modes de vie : augmentation du célibat, âge plus tardif de mise en couple, séparations plus fréquentes, entrée plus tardive en maison de retraite, moindre cohabitation avec un parent âgé, départ plus tardif des enfants du domicile parental.

Le phénomène de desserrement des ménages est important : le nombre moyen de personnes par ménage diminue, et il faut donc de plus en plus d’habitations pour loger un même nombre de personnes. Ceci est lié à la fois à l’évolution de la structure par âge de la population (moins d’enfants et plus de seniors qui vivent généralement dans des ménages d’une ou deux personnes) et à celle des modes de vie (plus de célibat et de familles monoparentales). Ainsi, le nombre de ménages peut augmenter, même sur des territoires où la population stagne ou recule.

Des projections de ménages aux besoins en construction de logements

L’évaluation des besoins en logements est un enjeu majeur des politiques de planification territoriale, traduites dans les plans locaux d’urbanisme (PLUi), les programmes locaux de l’habitat (PLH) et les schémas de cohérence territoriale (SCoT). Le volume de logements à construire n’est pas équivalent à l’accroissement du nombre de ménages. En effet, le bâti existant peut être mobilisé, ce qui vient en déduction de nouveaux logements : remobilisation de logements vacants, changement d’affectation de locaux professionnels ou de résidences secondaires, division d’un logement en plusieurs… À l’inverse, même sans accroissement du nombre de ménages, il peut être nécessaire de construire pour renouveler un bâti vétuste destiné à la destruction, ou pour faire face au mal-logement et au non-logement (personnes sans domicile fixe). Plusieurs outils d’estimation des besoins en logements existent, à l’image de l’outil Otelo[3] développé par le ministère de la Transition écologique et le Cerema. Il ne faut donc jamais oublier que, derrière la précision apparente d’une estimation (X logements à construire sur les Y prochaines années), il ne s’agit pas de la réalité des futurs besoins, mais d’une projection établie sur la base d’un scénario composé de nombreuses hypothèses s’emboîtant les unes avec les autres. Ceci est d’autant plus vrai que la construction de nouveaux logements peut, par elle-même, attirer de nouveaux habitants, et donc amener à revoir les projections de population… Même si ces calculs sont à considérer comme des éléments d’analyse parmi d’autres, ils ont néanmoins un intérêt indéniable en termes de pédagogie auprès des élus.

Se projeter dans le futur, c’est donc faire beaucoup d’hypothèses !

La prudence est de mise dans l’utilisation des projections. L’Insee n’en propose d’ailleurs qu’à des échelles considérées comme adaptées à ce type d’exercice, c’est-à-dire sur des territoires composés de plusieurs communes regroupant au moins 50 000 habitants.

D’autre part, les politiques publiques locales peuvent influer sur les hypothèses. Construire des logements sociaux ou vendre des terrains constructibles à faible prix peut renforcer l’attractivité d’un territoire et inciter à modifier les hypothèses de migrations. Aider au maintien à domicile des seniors augmentera le nombre de ménages, etc. Des scénarios alternatifs peuvent être construits avec les acteurs publics pour intégrer ces politiques.

Attention cependant à ne pas reconduire sur 20 ou 30 ans une hypothèse construite sur une action mise en place seulement sur 1 an.

De plus, les politiques menées à une échelle plus large impacteront également le futur du territoire, telle l’évolution du réseau de transports collectifs, de la politique familiale, de l’immigration…

Enfin, d’autres facteurs, notamment économiques, impacteront la dynamique et sont difficiles à anticiper, telle que la fermeture ou la délocalisation d’une usine, ou à l’inverse, le développement ou l’implantation d’un gros établissement.

[1] Omphale : Outil méthodologique de projection d’habitants, d’actifs, de logements et d’élèves (précision : les projections standard portent uniquement sur le nombre d’habitants).

[2] Ehpad : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

[3] Otelo : Outil de territorialisation des besoins en logements.