Téléchargez l’article au format PDF

Karine BAUDY

Directrice d’études et responsable du pôle Démographie et habitat à l'Agence d’urbanisme de Rennes (AUDIAR)

Caroline BUADES

Chargée de missions Planification et urbanisme réglementaire, Agence d’urbanisme de la région nîmoise et alésienne (A’U)

Clément FELDIS

Directeur d’études, Agence d’urbanisme de la région nîmoise et alésienne (A’U)

Ambre LEGRAND

Responsable du pôle Planification, Agence de développement et d’urbanisme Sambre Avesnois Hainaut Thiérache (ADU)

Noémie PREUX

Assistante d’études Planification, Agence de développement et d’urbanisme Sambre Avesnois Hainaut Thiérache (ADU)

Les agences d’urbanisme observent, analysent et mettent en perspective les dynamiques démographiques des territoires. Elles apportent notamment une expertise en matière de projections démographiques pour l’élaboration de PLU-i et de SCoT, en mobilisant principalement les hypothèses Omphale de l’Insee. Que les agences couvrent des territoires dynamiques démographiquement ou en décroissance de long terme, les réflexions sont pour autant similaires sur les méthodes utilisées, les débats produits par ce type d’exercices auprès des territoires et la nécessaire posture pédagogique des agences.

Quelles sont les perspectives d’évolution démographique des territoires auprès desquels vous intervenez ?

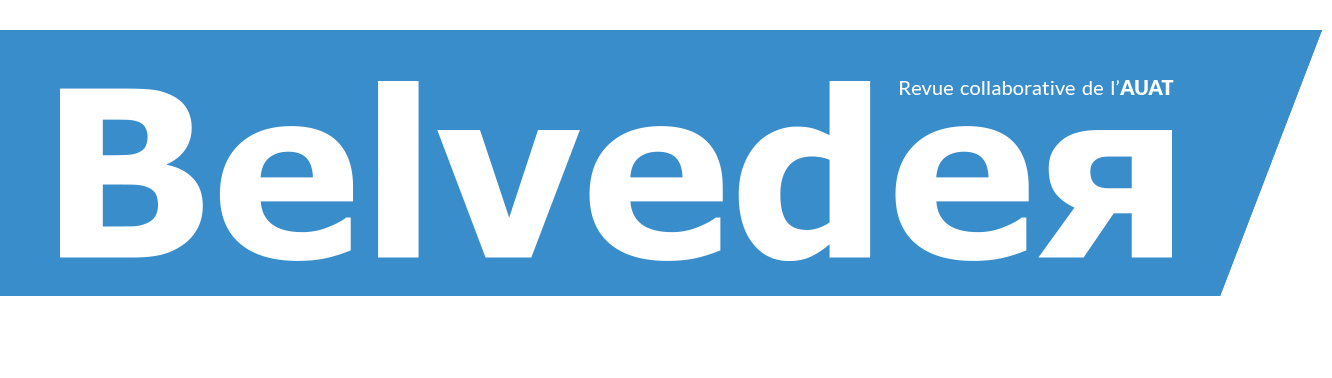

Clément Feldis : L’agence d’urbanisme de la région nîmoise et alésienne intervient sur un territoire qui connaît les mêmes dynamiques que l’ensemble de l’Occitanie, avec un pourtour méditerranéen historiquement attractif. Les soldes naturels et migratoires y sont positifs. On observe ainsi des taux de croissance démographique de l’ordre de +1 % à +2,5 % par an depuis 1968. À Nîmes, cependant, la dynamique commence à s’inverser à partir de la ville-centre, alors qu’on observe encore une stabilité à l’échelle de la métropole et une croissance dans le reste du territoire du SCoT[1] . C’est ce qu’ont démontré les données 2013-2018 du recensement de l’Insee[2] , puis ce qu’ont confirmé les millésimes suivants. On assiste donc là à un inversement de tendances. C’est quelque chose de structurel. Il s’agit des premiers signes du ralentissement à venir de la croissance démographique.

Ambre Legrand : Le périmètre du SCoT sur lequel travaille l’agence de développement et d’urbanisme de la Sambre connaît une décroissance démographique depuis 1975. Si le solde naturel est historiquement assez important sur nos territoires, il baisse néanmoins depuis quelques années pour se rapprocher du taux national, ce qui fait que la décroissance est de plus en plus marquée. Les communes rurales n’attirent plus de population et n’arrivent plus à garder les habitants sur leur territoire. Ce sont surtout les jeunes qui s’en vont pour les études ou pour trouver un emploi, d’où le vieillissement de la population.

Karine Baudy : L’agence d’urbanisme de Rennes a intégré depuis peu dans son périmètre une partie du littoral breton. On observe donc des trajectoires démographiques différentes entre le littoral et l’aire d’attraction de Rennes. Cette dernière est dynamique, avec un taux de croissance démographique de plus de 1,2 % par an depuis 1968. Cela la positionne dans le top 4 des aires d’attraction des villes (AAV) les plus dynamiques, aux côtés de Nantes, Bordeaux et Toulouse. Elle connaît une croissance démographique à parts égales entre solde naturel et solde migratoire, du fait de la relative jeunesse de sa population. Néanmoins, sur la période récente, on observe un léger décrochage (+1,1 %/an entre 2016 et 2022, contre +1,3 %/an entre 1999 et 2016), avec une baisse à la fois des soldes naturel et migratoire. Au sein de l’aire d’attraction, grâce à une politique de l’habitat ambitieuse, la métropole de Rennes et sa proche couronne, malgré la légère baisse, maintiennent une bonne dynamique. En revanche, on observe un décrochage plus marqué sur le reste du territoire, aux franges de l’aire d’attraction, qui avait connu une grande croissance au début des années 2000 avec une périurbanisation. Sur le littoral, malgré un solde naturel négatif lié au vieillissement de la population, les territoires restent en croissance démographique grâce à un solde migratoire positif.

Comment construisez-vous les perspectives démographiques que vous mobilisez dans les documents de planification ? Quels outils utilisez-vous ?

Caroline Buades : Nous assurons actuellement l’accompagnement à l’élaboration de deux SCoT et d’une révision générale. Nous adaptons bien sûr notre méthode à chaque territoire. Pour le SCoT Sud Gard, nous avons pu bénéficier des projections Omphale[3] de l’Insee. En préalable, nous avons bien expliqué aux territoires les tendances passées et avons montré les ruptures pour les mettre en vis-à-vis des taux de croissance souhaités. Le bilan du SCoT précédent a aussi démontré que les objectifs d’accueil de population et de production de logements n’avaient pas été atteints. La réalité était même moitié moins importante que ce qui avait été projeté. Les élus ont été très surpris à la présentation des résultats, considérant avoir été trop ambitieux. Nous préparons ainsi les territoires à reconsidérer leurs objectifs de croissance démographique. Nous n’avons pas pu nous appuyer sur des projections Omphale pour les deux autres SCoT, leurs populations étant en deçà du seuil de 50 000 habitants. Nous n’avons pas non plus pu nous appuyer sur les bilans précédents car il s’agit de SCoT en première élaboration. La méthodologie de travail adoptée a donc consisté à remonter jusqu’en 1968 pour montrer les dynamiques démographiques à l’œuvre depuis, les tendances lourdes, et proposer un scénario de reconduction des tendances des dix dernières années avec des variantes sous forme d’hypothèse haute (+0,2 %) et d’hypothèse basse (-0,2 %). Nous abordons aussi les impacts simultanés de ces scénarios en matière d’équipements, d’emplois, de logements…

Noémie Preux : Actuellement, nous nous appuyons sur les projections Omphale pour la révision d’un SCoT. Les scénarios proposés sont tous déficitaires. Nous avons aussi développé un outil en interne qui nous permet de prolonger les tendances 2009- 2020. Sur la base de cet outil et des données Omphale, nos projections sont de l’ordre de -3,25 %.

Karine Baudy : Nous travaillons sur le SCoT du Pays de Rennes et celui du Pays de Saint-Malo. Pour le premier, dont nous avons réalisé les précédentes révisions, nous avons remobilisé les projections Omphale ainsi que les résultats de scénarios alternatifs produits en collaboration avec l’Insee et les autres agences d’urbanisme de Bretagne. Les élus avaient choisi un scénario haut pour la révision antérieure et, rétrospectivement, c’était le bon choix ! En revanche, pour le SCoT du Pays de Saint-Malo, une méthode différente avait été utilisée pour le précédent document, consistant à prolonger les tendances commune par commune, puis à additionner les résultats pour aboutir à un taux de croissance global. Nous avons reproduit leur méthode tout en leur présentant en éléments de cadrage les différentes projections démographiques. Nous nous sommes également appuyés sur des projections de ménages commandées à l’Insee afin de mieux appréhender les évolutions de la taille moyenne des ménages et les besoins en logements. Nous mobilisons le modèle de projections Omphale produit par l’Insee, ainsi que des scénarios alternatifs co-produits avec l’Insee et les autres agences bretonnes, afin d’éclairer les choix des élus. Il faut cependant rappeler, notamment à la DDTM 35[4] qui y est localement particulièrement attachée, que ces projections ne sont qu’un outil d’aide à la décision, qui reposent sur certaines hypothèses et non sur la vérité.

Comment ces perspectives démographiques sont-elles reçues par les territoires ?

Karine Baudy : Le débat produit par les projections Omphale auprès des élus est intéressant, cela a une vertu pédagogique. Il est par exemple important d’expliquer que la diminution de la croissance va se faire partout et que, de fait, miser sur l’attractivité du territoire en tablant sur une forte croissance démographique est assez vain. C’est important, car pour beaucoup de maires, la croissance démographique est l’indicateur numéro 1 de bonne santé de leur territoire ! Au-delà des chiffres, il est important de qualifier les populations d’aujourd’hui et de demain. On se rend compte, par exemple, que certains territoires sont dans le déni du vieillissement de leur population. Il est aussi intéressant d’amener les élus à prendre en compte des phénomènes qui dépassent leur territoire. Ainsi, dans un contexte national de décroissance de la population, le solde migratoire ne va pas repartir à la hausse et des effets de concurrence entre territoires sont à prévenir.

Caroline Buades : Les élus ont toujours comme première intention d’aller vers le taux de croissance le plus important. Ils mettent en avant le fait d’avoir la main sur l’avenir de leur territoire, d’être volontaires pour tout mettre en œuvre pour accueillir de nouvelles populations. À l’origine, il y a l’idée que plus on va accueillir, plus on va avoir du foncier. Aujourd’hui, une partie de notre travail consiste déjà à déconstruire cette idée et à expliquer aux élus qu’avant d’ouvrir du foncier à l’urbanisation, ils vont devoir accueillir dans l’existant et que cela va se traduire par plus de densité. Une fois qu’on a expliqué cela, on revoit généralement les objectifs à la baisse.

Clément Feldis : On a aussi une demande des techniciens des collectivités qui constatent que, sur les derniers exercices, les hypothèses hautes des scénarios Omphale ont été retenues alors qu’après coup, les bilans de SCoT montrent que les objectifs n’ont pas été atteints. D’ailleurs, même si on avait opté pour les hypothèses basses, celles-ci n’auraient parfois pas été atteintes. Aujourd’hui, on peut donc presque dire qu’on a la commande technique de partir sur le scénario bas, quand bien même celui-ci est déjà considéré comme optimiste. Mais il y a une ligne rouge qu’on ne franchit pas : proposer une croissance négative. Si on propose un scénario bas, c’est une croissance nulle, mais pas en deçà.

Ambre Legrand : De notre côté, on s’appuie beaucoup sur les bilans des documents de planification. Nous travaillons par exemple à la révision d’un SCoT pour lequel la commission d’enquête publique a demandé de revoir les objectifs démographiques. Dans le document exécutoire, ces objectifs sont positifs, allant de +1,7 % à +4 %, alors que nos territoires connaissent une décroissance démographique. Lors de la 1re élaboration du SCoT, les services de l’État avaient donc fait remarquer aux élus que les taux de croissance traduisaient uniquement une volonté politique. Aujourd’hui, la posture de l’État est plus ferme, notamment depuis la promulgation du ZAN[5] et l’annulation de plusieurs documents pour cause de perspectives démographiques décorrélées de la réalité. Sur le SCoT en question, les différents scénarios Omphale donnaient tous à voir une poursuite de la diminution de la population. Nous craignions que les élus ne soient pas prêts à envisager autre chose qu’une croissance. Cela d’autant plus que le SRADDET [6] avait alloué une enveloppe foncière fortement réduite par rapport à la période précédente, passant de 700 hectares à 210. Les élus comptaient sur cette enveloppe foncière pour déterminer l’objectif démographique et se sentent ainsi fortement contraints. Dès lors, nous avons proposé de tabler sur une stabilité démographique et un ralentissement du taux de desserrement des ménages. Nous sommes alors arrivés à un objectif de production de logements neufs similaire aux projections des outils Otelo[7] et Omphale et à leurs scénarios de décroissance. On a donc pris le parti de détourner le regard des élus des questions démographiques pour les amener à parler de logement puisque la création de logements et le renouvellement du parc reposent principalement sur le desserrement des ménages, ainsi que sur les politiques de résorption des logements vacants et insalubres.

Le ZAN a-t-il changé quelque chose dans votre façon d’appréhender les perspectives d’évolution démographique ?

Caroline Buades : À l’échelle communale, on nous a souvent demandé d’aborder la démographie par l’approche foncière, puis d’arriver à un taux de croissance démographique. On explique alors que le taux de croissance est à décorréler du foncier à cause des effets de desserrement, du « point mort[8] »… De ce fait, nous avons fait le choix, à l’ A’U, de ne pas inscrire dans les DOO[9] de SCoT des taux de croissance démographique. Nous réservons cela pour le PAS[10].

Karine Baudy : Les projections démographiques ont été prises en compte au niveau régional pour définir les enveloppes pour chaque SCoT. En ce qui concerne les documents sur lesquels nous travaillons, les échanges entre territoires sur la répartition des hectares ne sont pas tant basés sur les projections démographiques, mais plus sur les besoins en logements et l’engagement des territoires à construire. On fait du repérage de gisements fonciers afin d’insister sur la capacité des territoires à accueillir sans extension urbaine.

Noémie Preux : Nous partons aussi d’un inventaire des friches et d’une identification des potentiels de renaturation pour accompagner les territoires à anticiper la territorialisation des hectares.

Parmi vos agences, certaines travaillent-elles plus étroitement avec l’Insee sur ces questions de prospective démographique ?

Caroline Buades : Au-delà des perspectives construites dans le cadre des exercices de SCoT que nous suivons, nous avons réalisé une publication commune avec l’Insee Occitanie sur les perspectives de croissance dans notre territoire d’intervention à partir des projections Omphale. L’Insee est également intervenu lors d’un séminaire pour sensibiliser les élus aux projections démographiques dans le cadre de la révision du SCoT Sud Gard, ce qui a été très apprécié.

Clément Feldis : Nous travaillons aussi avec l’Insee à la prise en compte du changement climatique dans les projections. Nos territoires sont soumis à une forte pression sur la ressource en eau, et cela remet en question leur capacité à accueillir de la population. D’autres facteurs interrogent l’attractivité de nos territoires, comme la hausse du nombre de nuits tropicales. L’héliotropisme sera-t- il toujours facteur d’attractivité à l’avenir ? Cela fait partie des éléments qui nous amènent à nous positionner sur des rythmes de croissance moins soutenus.

Karine Baudy : Avec les autres agences d’urbanisme de Bretagne, nous allons travailler en 2025 à une publication commune avec l’Insee Bretagne sur des projections de ménages. On réalise aussi un exercice de prospective démographique où l’on déroge aux projections Omphale en construisant des hypothèses d’évolution à l’échelle régionale en se basant sur les scénarios prospectifs de l’ADEME. On traduit ces scénarios sur notre territoire en faisant varier les quotients migratoires. C’est intéressant de voir les tendances lourdes qui persistent, comme le vieillissement. Ce travail sur la base des travaux prospectifs de l’ADEME[11] permet aussi de montrer que si nos territoires ne savent pas répondre au changement climatique, alors on pourrait observer une décroissance démographique subie. À l’inverse, si l’on sait s’y adapter, le territoire sera alors attractif, notamment en comparaison d’autres régions françaises où le réchauffement sera plus prononcé.

Entretien réalisé par Marie Molinier et Morgane Perset (AUAT).

[1] SCoT : Schéma de cohérence territoriale.

[2] Insee : Institut national des statistiques et des études économiques.

[3] Omphale : Outil méthodologique de projection d’habitants, d’actifs, de logements et d’élèves.

[4] DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer de l’Ille-et- Vilaine.

[5] ZAN : Zéro artificialisation nette.

[6] SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

[7] Otelo : Outil de territorialisation des besoins en logements.

[8] Le « point mort » fait référence à une méthode qui consiste à estimer le nombre de logements nécessaires pour maintenir une population déjà présente et qui n’augmenterait pas. Parce que les enfants décohabitent et que les couples se séparent, il faut toujours plus.

[9] DOO : Document d’orientation et d’objectifs.

[10] PAS : Projet d’aménagement stratégique.

[11] ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.