Téléchargez l’article au format PDF

Sophie BUHNIK

Enseignante-chercheuse en urbanisme et aménagement, membre du laboratoire ESPI2R de l'École supérieure des professions immobilières (ESPI), chercheuse associée à l’Institut d’Asie orientale (IAO)

En matière de démographie, le Japon est souvent désigné comme laboratoire mondial du vieillissement. Quasiment un tiers de ses 124 millions d’habitants ont plus de 65 ans et le pays perd près de 500 000 habitants par an depuis 2021. Tout un éventail de dispositifs a été déployé par l’État japonais pour endiguer le déclin démographique et ses effets territoriaux : politiques natalistes, politiques de rééquilibrage territorial, mesures de revitalisation urbaine ou, à l’inverse, de décroissance planifiée… Des dispositifs qui n’ont pas réussi à inverser la tendance. Sophie Buhnik, enseignante-chercheuse en urbanisme et aménagement à l’École supérieure des professions immobilières (ESPI) et chercheuse associée à l’Institut d’Asie orientale (IAO), nous donne les clés de compréhension des dynamiques démographiques du Japon et de leurs impacts sur les territoires. Elle propose aussi des leçons à tirer de la trajectoire démographique japonaise pour les territoires français.

Quels sont les facteurs qui expliquent la décroissance et le vieillissement de la population japonaise ?

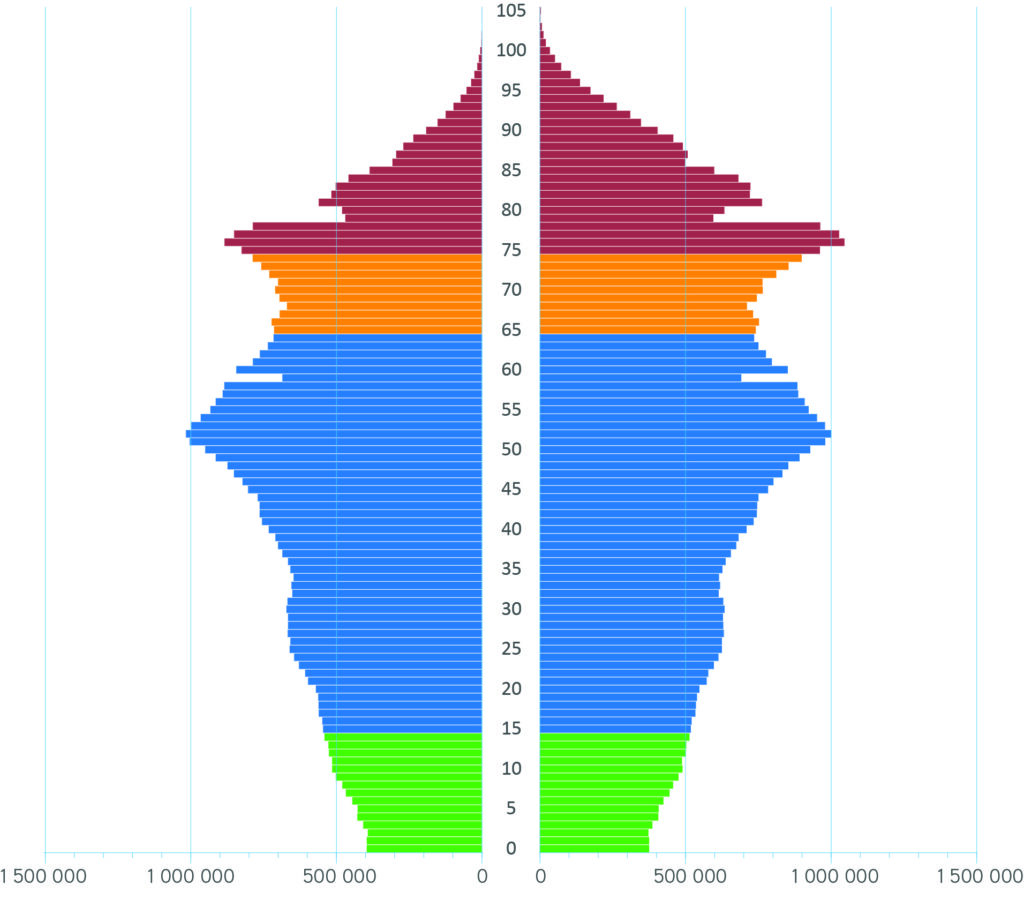

Il est important de souligner la vitesse avec laquelle le Japon est passé, à la fin du XXe siècle, d’une société craignant la surpopulation à une société en décroissance démographique. Après-guerre, le pays a connu un baby-boom où le nombre de naissances s’élevait à plus de 2,5 millions par an de 1947 à 1949, conjugué à une crise du logement, elle-même aggravée par l’ampleur des destructions, ainsi que par le rapatriement vers l’archipel, entre 1945 et 1950, de 6,5 millions de personnes qui vivaient dans les colonies de l’empire japonais. Cela a renforcé la crainte d’une surpopulation et de la pression foncière associée. Cela a alimenté le mythe de la rareté foncière dans un pays contraint en matière de surface habitable. En réaction, des politiques de planning familial influencées par le courant eugéniste ont été mises en œuvre pour contrôler la démographie du pays. Ainsi, comme le rappelle Isabelle Konuma[1], la loi eugénique de 1948 autorise la contraception et l’avortement, en rupture avec l’idéologie nataliste des années 1930-1940. Dès lors, à partir des années 1950, le baby-boom japonais va vite s’estomper et les taux de fécondité et de natalité n’ont fait que baisser depuis, passant sous la barre des 2 enfants par femme dès les années 1970. En 2022, le taux de fécondité des Japonaises était ainsi de 1,26 enfant par femme[2], soit l’un des taux les plus bas enregistrés dans l’histoire du pays. La longue portée des politiques antinatalistes de l’après-guerre explique en partie la difficulté contemporaine à endiguer le déclin par un éventail de mesures natalistes apparaissant peu efficaces. Avec les effets structurels du baby-boom d’après-guerre, le pic de population du pays a été atteint en 2008, avec 128,1 millions d’habitants. Depuis, son taux de natalité est inférieur à son taux de mortalité et sa population décroît. Cette décroissance s’est accélérée, notamment depuis la pandémie de Covid-19, même si les politiques de protection contre les risques d’infection y ont limité les décès directement causés par le coronavirus. Cette accélération est donc autant liée à la mortalité des cohortes nombreuses d’après-guerre, désormais âgées, qu’à une dénatalité de plus en plus prononcée. Depuis 2021, le Japon perd ainsi près de 500 000 habitants par an. Sa population est estimée, en 2023, à 124 millions d’habitants environ, mais les projections telles que celles régulièrement actualisées par le National Institute of Population and Social Security Research[3] laissent entrevoir un passage sous la barre des 100 millions d’habitants à l’horizon 2050, voire avant. Il en résulte qu’aujourd’hui, l’âge médian au Japon est de 48 ans[4]. Les personnes de plus de 65 ans représentent 30 % de la population, et les moins de 15 ans, 12 %[5]. L’âge légal pour bénéficier de la pension de vieillesse nationale à taux plein est de 65 ans, mais l’âge effectif moyen de départ à la retraite approche les 69 ans. On assiste à une institutionnalisation de l’emploi des seniors, voire des grands seniors. D’après les enquêtes nationales de 2025 sur la population active, le taux d’emploi des 70-74 ans s’élève à 34 %, et celui des plus de 75 ans dépasse légèrement 11 %[6], ce qui aboutit à 5,4 millions de septuagénaires encore sur le marché du travail. Plus de 40 % des entreprises interrogées en 2023 par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales disaient autoriser leurs employés à travailler jusqu’à 70 ans et au-delà.

Pyramide des âges du Japon en 2025 selon le National Institute of Population and Social Security Research

Source : Institut national de recherche en population et sécurité sociale du Japon, CC AUAT 2025

Quelles politiques d’aménagement du territoire ont été mises en œuvre face à ce déclin démographique ?

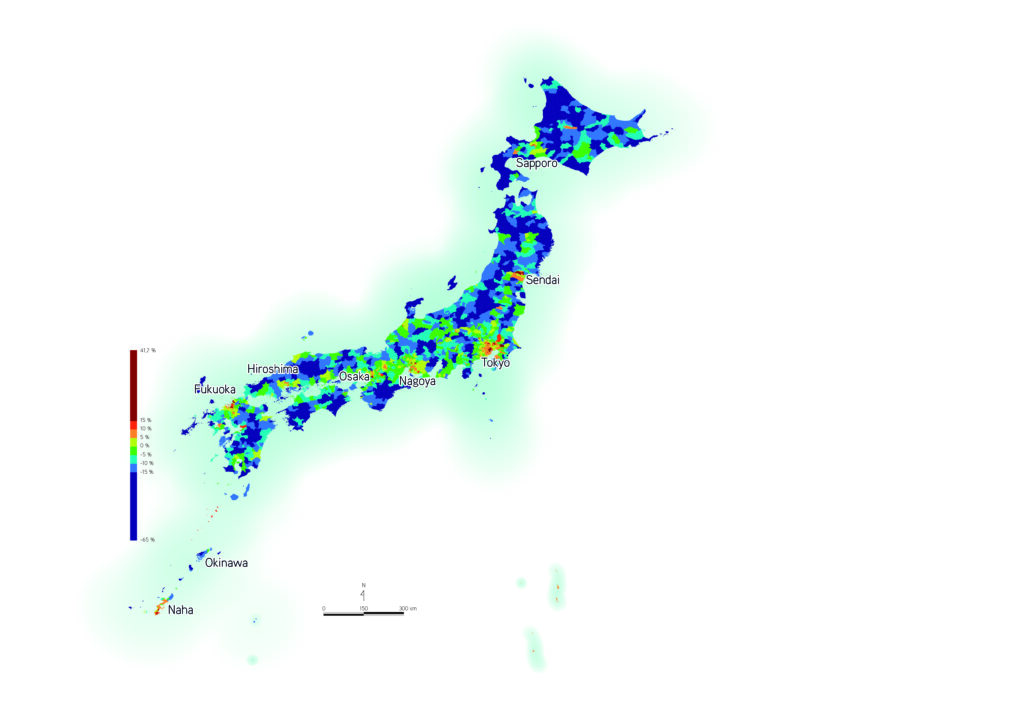

Suite à l’éclatement de la bulle foncière à la fin des années 1980[7] (voir les travaux de Natacha Aveline), et en réponse à l’atonie des marchés immobiliers durant les années 1990, des politiques de renforcement de l’attractivité des métropoles japonaises sont mises en œuvre, s’appuyant notamment sur le vote, en 2002, d’une Loi de mesures spéciales de soutien à la renaissance urbaine, rompant avec des objectifs de rééquilibrage territorial qui avaient été esquissés et soutenaient les régions non-métropolitaines en déprise, par la commande de travaux publics en particulier. L’expression de « retour au centre » (toshin kaiki) s’est popularisée pour désigner les migrations résidentielles d’un nombre croissant de ménages vers les espaces centraux des métropoles, d’où leur résidentialisation, alors que la « bulle » des années 1980 avait eu tendance à en chasser les classes moyennes. Dans un contexte de compétition internationale, le choix du Japon s’est ainsi porté sur la rénovation des paysages des principales agglomérations comme instrument de relance de l’activité des entreprises immobilières. À l’intérieur de périmètres désignés à Tokyo, Nagoya, Osaka… des entreprises ont bénéficié d’exonérations ou de dérégulations des coefficients d’occupation des sols pour mener des grands projets immobiliers axés sur la multimodalité (transit-oriented development), la verticalisation et la mixité des usages. Concrètement, cela s’est matérialisé par la construction de grandes tours de logements, sur le modèle anglo-saxon des condominiums. Ce type de logement de centre-ville se vend très bien auprès des personnes âgées et des jeunes célibataires pour lesquels un pavillon en banlieue résidentielle est moins adapté. Aujourd’hui, près de 30 % de la population du pays vit dans la région du grand Tokyo (incluant les municipalités entre 10 et 50 km du centre de la capitale), soit 35 millions d’habitants, dont 14 millions se situent dans les 23 arrondissements de la métropole de Tokyo. Parallèlement, comme en France, l’espace périurbain a été pensé pour accueillir des familles. La baisse du nombre de familles candidates à la primo-accession contribue au non-renouvellement des populations dans ces territoires, hormis dans les banlieues pavillonnaires aisées et bien connectées aux réseaux ferroviaires et routiers. L’augmentation de l’offre par rapport à la demande permet aux ménages d’arbitrer en faveur de municipalités bien fournies en aménités (parcs, établissements scolaires ou médicaux réputés, etc.). Le déclin des banlieues moins bien situées s’en trouve aggravé. Le vieillissement de la population des territoires périurbains entraîne pour leurs habitants des problèmes d’accès aux services de soins et de santé, comblés en partie par des tissus associatifs et d’entraide dans lesquels les retraités sont particulièrement impliqués (services de taxis à la demande ou de camions-épiceries, animation de centres communautaires ou clubs…). Ainsi, le 3e âge s’occupe du 4e âge, voire du 5e âge (octogénaires et centenaires) et participe à maintenir une dynamique économique locale. Les générations suivantes, moins nombreuses, pourront-elles prendre le relais dans ces territoires ? En parallèle, stimulés par les politiques de renaissance urbaine, les grands centres urbains connaissent une dynamique de « gérontocroissance » (voir les travaux de Gérard-François Dumont). C’est-à-dire que le nombre de personnes âgées dans leur population augmente même si leur taux de vieillissement est moins rapide que la moyenne nationale. À Tokyo, Osaka ou Kobe, cela est compensé par les touristes et les travailleurs étrangers employés dans des convenience stores, dans le domaine de la restauration, de l’hôtellerie, de la construction ou de la santé. Ce dernier domaine est en tension, notamment en matière de soin aux personnes âgées, et le recours aux travailleurs étrangers est de plus en plus pressant. De ce fait, la décroissance et le vieillissement de la population se ressentent moins dans le cœur des métropoles japonaises.

Évolution de la population par commune au Japon (2010-2020)

Source : Bureau de statistiques du Japon, CC AUAT 2025

Qu’en est-il dans les territoires ruraux et les villes moyennes ?

Les territoires ruraux et les villes moyennes n’arrivent plus à faire venir et à garder des jeunes ménages – avec ou sans enfants – dans des proportions suffisantes pour entraîner un renouvellement générationnel. Dans ces espaces, on observe une massification de la vacance résidentielle structurelle, qui touche notamment des logements individuels ou en petit collectif en propriété privée. Le taux de vacance à l’échelle nationale s’élève en 2023 à près de 14 % (contre 8,2 % en France à la même date selon l’Insee), soit près de 9 millions d’unités de logement non occupées, ce qui n’est pas incompatible avec une poursuite de la construction de logements neufs répondant aux normes sismiques et adaptés à la réduction de la taille moyenne des ménages. Au Japon, du fait des normes antisismiques, les maisons édifiées depuis les années 1950 ont une durée de vie moyenne de 40 ans. On lègue avant tout à ses héritiers un terrain à usage résidentiel que l’on peut détruire et reconstruire afin que ces derniers habitent dans des constructions actualisées ; ou bien les parcelles sont vendues à des tiers. Avec l’affaiblissement du renouvellement sociodémographique de nombreux quartiers urbains et périurbains, surtout dans les agglomérations moyennes, les biens non entretenus car non transmis se multiplient.

Vous avez évoqué les politiques de renaissance urbaine des grands centres urbains. Pouvez-vous nous parler des opérations de revitalisation urbaine et, à l’inverse, des politiques de décroissance planifiée des espaces périurbains et ruraux ?

Effectivement, des opérations de revitalisation ont été entreprises pour tenter de renouveler les tissus urbains autour des gares, pour encourager la production de formes urbaines plus compactes. Néanmoins, tout soutien à la relance d’un marché immobilier suppose une accélération de la sous-tension d’un autre marché. Des politiques d’incitation et d’accompagnement des migrations de l’urbain vers le rural ont aussi été mises en œuvre pour inciter des jeunes adultes à aller s’installer, même temporairement, dans ces territoires. L’État japonais s’appuie notamment sur une agence parapublique appelée Japan Organization for Internal Migration[8] qui rassemble des informations et services destinés aux candidats potentiels dans l’espoir qu’ils concrétisent leur projet : offres d’emploi, de logement, portraits de migrantes et migrants ayant réussi à s’installer et à monter leur entreprise dans un bourg ou un village… Parallèlement, afin que les collectivités locales gagnent en leviers face à la vacance résidentielle, des mesures ont été prises pour inciter à détruire les biens immobiliers abandonnés. Depuis le vote en 2014 d’une loi de mesures spéciales pour endiguer la vacance du logement, les instruments mobilisés sont de trois ordres : les aides au réinvestissement ou à la réhabilitation par le propriétaire ; la revente à des personnes physiques ou morales intéressées par un réinvestissement ou une réoccupation du bien vacant ; les incitations, voire ordres de démolir, à la charge du propriétaire, plus difficiles à appliquer. Depuis 2021, une réforme foncière a aussi été votée pour faciliter les décisions entre ayants-droits sur des biens indivis, et le transfert volontaire de biens fonciers et immobiliers vers le Trésor public[9].

Forte de votre expertise sur la situation japonaise, quel regard portez-vous sur le vieillissement en France et ses effets territoriaux ?

Il me semble que, comme jusqu’à il y a peu au Japon, on aborde le sujet du vieillissement en France comme si les personnes âgées étaient une population minoritaire, vulnérable et dépendante, alors que ce n’est plus le cas ! Les personnes âgées contribuent par exemple au dynamisme local et économique, à travers leurs habitudes de consommation et leur participation aux tissus associatifs locaux (comme l’illustrent les travaux d’Anton Paumelle ou ceux de nombreux scientifiques québécois sur les villes amies des aînées, comme Mario Paris ou Julien Simard). Les acteurs français, surtout dans le champ de l’urbanisme, demeurent dans des logiques d’adaptation des milieux aux personnes âgées, en défendant des démarches participatives, certes, mais sans mesurer que les personnels politiques et sociotechniques vont appartenir de plus en plus au 3e âge, au fur et à mesure que l’âge moyen du départ à la retraite va reculer. Cela est surtout vrai pour les espaces non métropolitains en déclin, où pour pallier la difficulté à faire venir des professionnels (de la médecine, des travaux publics, de la vente au détail, de la maçonnerie…), on incite ceux sur place à rester en activité jusqu’à ce qu’une ou un « remplaçant » soit trouvé. Il me paraît donc important de continuer à produire de la connaissance sur les personnes âgées et sur leurs modes de vie, leurs pratiques spatiales. Mais aussi d’être de plus en plus attentif au fait que la recherche scientifique actuelle française sur le vieillissement et la longévité, avec ses recommandations en matière d’urbanisme, reste majoritairement produite à partir des métropoles très bien outillées et renseignées sur le sujet. C’est-à-dire là où les lieux de l’expertise gardent des personnels relativement « jeunes » et ayant des représentations jeunistes de nombreuses pratiques urbaines (je pense ici aux illustrations qui accompagnent l’agriculture urbaine, par exemple). Il est d’autant plus important d’accompagner les territoires moins denses, et donc moins dotés en ingénierie sur ces sujets, pour mieux saisir les possibles écarts de représentations, et donc d’application, des politiques de soutien au vieillissement des territoires.

Entretien réalisé par Morgane Perset, AUAT.

[1] Dans son ouvrage Eugénisme au Japon, Ined Éditions, 2024.

[2] NDLR : Le taux de fécondité était de 1,62 enfant par femme en France en 2024 (Insee).

[3] Site officiel : https://www.ipss.go.jp/index-e.asp

[4] NDLR : En France, en 2025, l’âge médian des femmes est de 43,2 ans, et celui des hommes de 40,2 ans (Insee).

[5] NDLR : Les personnes de plus de 65 ans représentent 21,8 % de la population française en 2025, et les moins de 15 ans, 16,7 % (Insee).

[6] Lien vers les sommaires des enquêtes : https://www.stat.go.jp/english/data/roudou/index.html (dernière consultation le 4 juin 2025).

[7] On se référera ici aux travaux de Natacha Aveline, dont Immobilier. L’Asie, la bulle et la mondialisation (2008), paru aux éditions du CNRS.

[8] Dont le site officiel est accessible ici : https://www.iju-join.jp/index.html. Voir aussi : Sophie Buhnik, « Migrer vers les espaces ruraux avec l’agence parapublique JOIN », Revue Marketing Territorial, 10 / hiver 2023.

[9] Shunichiro Koyanagi, « Réforme de 2021 portant sur le droit immobilier privé au Japon : lutter contre le “désordre” foncier », Dokkyo Law Review n° 117, avril 2022.