Téléchargez l’article au format PDF

Catherine WIHTOL DE WENDEN

Directrice de recherche émérite, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Catherine Wihtol de Wenden est politologue et directrice de recherche émérite au CNRS. Spécialiste de la question des migrations internationales, elle propose dans cet article une réflexion sur les dynamiques migratoires et leurs liens avec les évolutions démographiques. Contrairement aux autres contributions de cette revue, cet article adopte une approche issue des sciences politiques.

Quel lien entre population et migration ?

Étant politiste, travaillant sur les migrations internationales depuis de longues années, j’ai constaté que la mondialisation des migrations internationales, qui s’est affirmée comme l’une des grandes tendances du monde, était structurelle et multifactorielle. La démographie y a sa part, mais elle n’est pas nécessairement le facteur décisif. L’idée simple selon laquelle il y aurait un lien systémique entre la croissance et la jeunesse de la population au Sud du monde et l’accélération des perspectives migratoires reste à démontrer. De même qu’il est dangereux de considérer les flux de migrants prioritairement comme un thème sécuritaire, car la migration est un phénomène banal qui a toujours existé.

Quelques idées reçues abondent sur le sujet : « L’Afrique va nous envahir », un thème développé par Stephen Smith en 2018 dans son ouvrage La ruée vers l’Europe, ainsi que celui du « grand remplacement ». Ces thèses ont été déconstruites par François Héran, professeur au Collège de France, et Hervé Le Bras, directeur d’études à l’EHESS, tous deux démographes. Aussi, la dimension culturelle a été ajoutée par la droite ultraconservatrice des déclinistes dès les années 1930. Enfin, les images médiatisées de jeunes Africains subsahariens débarquant sur l’île de Lampedusa, ou l’arrivée des Syriens en Europe par la route des Balkans contribuent à donner l’image de l’invasion de la vieille Europe par de jeunes non-Européens.

Dans un contexte de crise démographique dans les pays européens, mais aussi en Russie ou au Japon, la France a longtemps fait figure d’exception. Mais le nombre de décès va bientôt dépasser celui des naissances, avec 1,84 enfant par femme (Insee 2022), ce qui questionne l’État-providence et le financement des retraites… mais pas nécessairement la croissance, puisque l’Allemagne, avec sa faible natalité, en fournit un contre-exemple. Ce pays a accueilli en 2015 plus d’un million de Syriens et autres réfugiés proche-orientaux, par conviction éthique de Mme Merkel, mais aussi pour des raisons démographiques et économiques.

Y a-t-il alors un lien mécanique entre migration et démographie ? La population jeune et souvent pauvre du Sud du monde menacerait- elle les pays du Nord, plus riches et vieillissants ? Rappelons que l’âge médian en Europe, qui sépare en deux parts égales la population, est de 42 ans (28 ans dans les années 1950), et qu’il est de 25 ans au Maghreb et de 19 ans en Afrique subsaharienne. Mais cela ne conduit pas nécessairement à la mobilité.

Quels liens entre évolution démographique et migrations, alors ? Hervé Le Bras fait remarquer que le pays d’Afrique où le taux d’émigration est le plus élevé est la Tunisie, qui fait partie des pays à la population la plus faible dans le continent et où le président Bourguiba avait mené, dès 1956, une campagne pour le contrôle des naissances et la scolarisation des femmes. Dans son livre Il n’y a pas de grand remplacement (2022), il ajoute que les pays les plus peuplés du monde ont un taux d’émigration faible au regard de la taille de leur population, Inde et Chine en tête (37 millions d’émigrants pour 1,4 milliard d’habitants en Inde).

Pourquoi migre-t-on ?

Les facteurs de la migration sont multiples. Elle peut être liée aux inégalités du développement humain mesuré par l’IDH (indice de développement humain), ou encore aux lignes de fractures du monde, qu’elles soient économiques, mais aussi politiques, sociales ou culturelles. Les migrations peuvent aussi être provoquées par des crises et conflits. Rappelons que 110 millions de réfugiés étaient dénombrés dans le monde en 2023, dont 26,5 millions seulement avaient le statut de réfugiés de la Convention de Genève de 1951. Les motivations peuvent aussi provenir de l’existence de réseaux transnationaux construits par les familles de migrants installées à l’étranger en diasporas, ainsi que des liens linguistiques et socio-économiques permettant de trouver du travail. Elles peuvent par ailleurs résulter de l’amélioration de la scolarisation et de la santé dans les pays de départ, des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui donnent à voir, parfois à une distance assez courte, des modes de vie qui font rêver. Elles sont aussi organisées par des réseaux de passeurs offrant le passage hautement rétribué à ceux qui n’ont pas de visa pour entrer dans les pays qu’ils convoitent. Elles peuvent également être contraintes par la pression des familles de départ pour l’envoi de transferts de fonds (670 milliards de dollars envoyés en 2022 dans les pays d’origine, soit trois fois l’aide publique au développement). Les crises environnementales sont aussi un facteur de migration mais, là encore, contrairement aux idées reçues, les déplacés environnementaux, parmi les plus pauvres des migrants, ne vont pas loin et traversent rarement les frontières de leurs États. Ils sont en effet dépendants du milieu naturel pour continuer à vivre de l’agriculture, de la pêche ou de l’élevage. Ces crises environnementales peuvent dégénérer en conflits ethniques et politiques pour l’accès à la terre, comme ce fut le cas au Darfour.

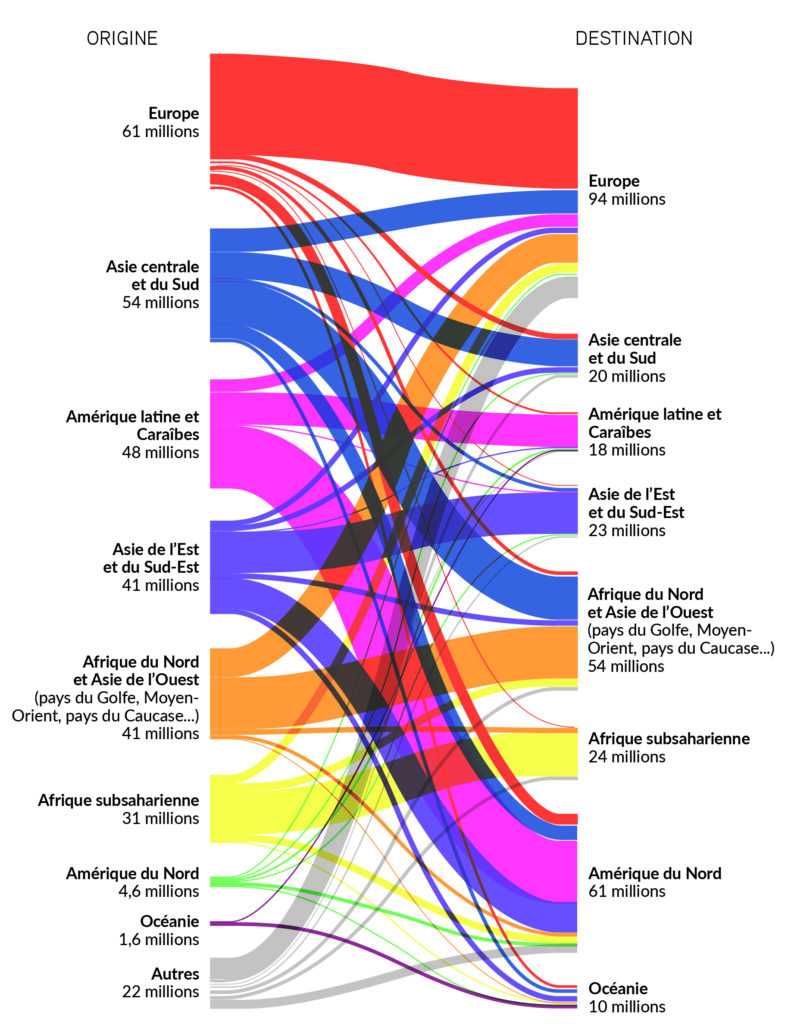

La démographie est un des facteurs parmi d’autres de l’émigration, mais le facteur décisif est l’existence de liens transnationaux reliant le migrant au pays d’accueil. Sans lien, pas de migration. Les populations les plus pauvres, mais aussi les plus éloignées des pôles migratoires, bougent peu autour de leur aire géographique, quel que soit leur taux de fécondité. À l’échelle mondiale (304 millions de migrants internationaux), l’essentiel des migrations est Contrairement aux idées reçues, les déplacés environnementaux, parmi les plus pauvres des migrants, ne vont pas loin et traversent rarement les frontières de leurs États régionalisé. Il y a toujours plus de migrants dans un espace régional donné venant de la même région du monde que de migrants venus d’ailleurs. La migration transcontinentale est beaucoup plus faible. De plus, les migrations du Sud du monde allant vers le Sud sont en train de dépasser les migrations allant du Sud au Nord. Les crises et les conflits, ainsi que l’attractivité de certains pôles régionaux au sud (comme les pays du Golfe) y jouent un grand rôle.

Peut-on prévoir l’évolution des dynamiques migratoires ?

Les migrations vont se poursuivre, de façon lente et continue, quelles que soient les politiques sécuritaires mises en place, qui n’ont que peu d’effet au regard des moyens financiers consentis à la dissuasion et des drames liés au contrôle des frontières. Rappelons que 50 000 personnes ont trouvé la mort en Méditerranée depuis les années 1990, 3 000 morts durant la seule année 2022 et 4 000 en 2023. Les migrations sont liées à la prise de conscience, au Sud, des inégalités avec les pays du Nord. Cela par une population jeune et scolarisée, sans espoir de pouvoir réaliser son projet de vie et à la recherche de la paix, plus poussée à partir (effet push) qu’attirée (effet pull) par l’« appel d’air » de politiques sociales inexistantes pour les sans-papiers depuis que les conflits se sont multipliés dans le Sud du monde.

La population est en voie de mutation, avec quelques soubresauts échappant à la tendance généralisée à la baisse. Mais il n’y aura jamais de liens mécaniques entre les dynamiques démographiques d’un pays et la décision de sa population d’entrer en mobilité. Pour preuve, les pénuries sectorielles de main d’oeuvre dans les pays du Nord, qualifiée et non qualifiée, jouent aussi un rôle dans l’attraction au départ, puisque l’essentiel des migrations dans le monde est une migration de travail (notamment dans le Golfe), sauf en Europe, où les étudiants représentent les flux les plus nombreux, devant les réfugiés et le regroupement familial.

Il est très difficile d’élaborer des scénarios concernant les migrations internationales. La démographie est sans doute le facteur le plus fiable pour en percevoir les tendances futures, mais avec des bémols compte tenu de l’évolution rapide de ses tendances à l’échelle régionale. D’autres facteurs proviennent souvent de crises soudaines, dont la temporalité est difficile à prévoir : coups d’État, conflits ethniques et religieux, arrivées de réfugiés en nombre, catastrophes environnementales. Mais la permanence de situations critiques peut aussi durer longtemps sans entraîner de migrations massives, et le facteur économique reste le plus déterminant pour analyser les migrations qui sont, à l’échelle mondiale, majoritairement des migrations de travail.

Bibliographie

Youssef Courbage, Olivier Todd, Le rendez-vous des civilisations, Seuil, 2007.

François Héran, Immigration, le grand déni, Seuil, 2023.

Samuel Huntington, Le choc des civilisations, Odile Jacob, 1997.

Hervé Le Bras, Il n’y a pas de grand remplacement, Grasset, 2022.

Hervé Le Bras, Le grand enfumage. Populisme et immigration dans sept pays européens, L’Aube, 2022.

Gilles Pison, Atlas de la population mondiale, Autrement, 2019.

Stephen Smith, La Ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route vers le Vieux Continent, Grasset, 2018.

Catherine Wihtol de Wenden, Atlas des migrations, Autrement, 2025, 7e édition.