Téléchargez l’article au format PDF

Daniel ROCHE

Chargé de mission Eau - aménagement - urbanisme et coopération transfrontalière, Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne (SMEAG)

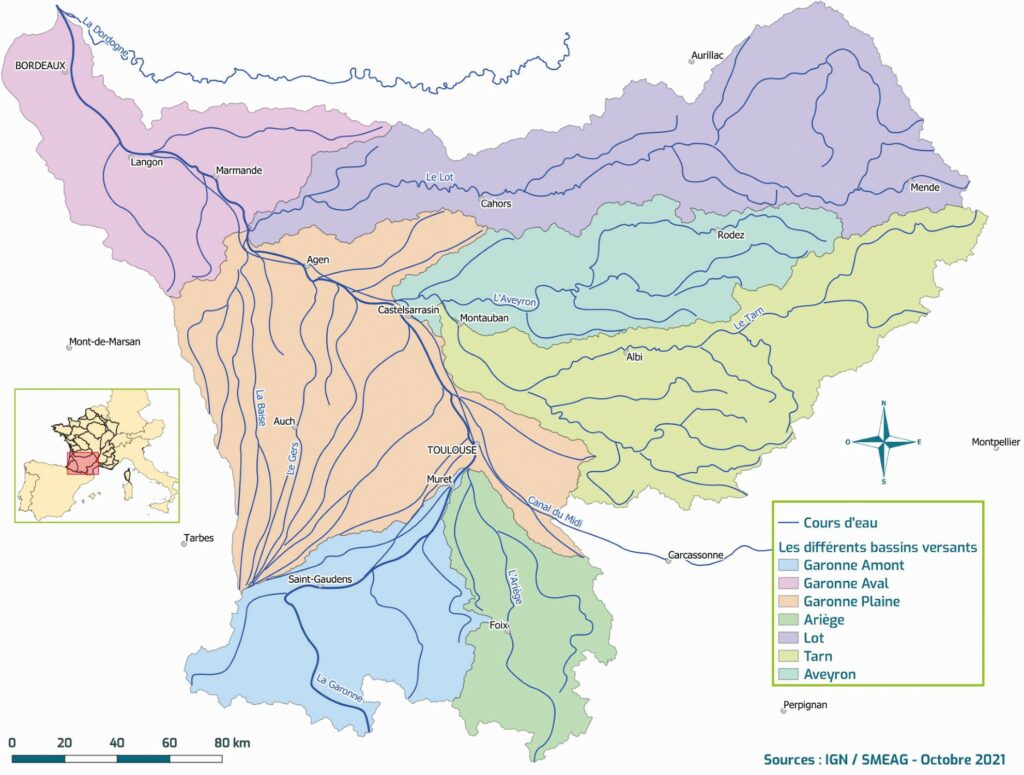

La Garonne, quatrième fleuve français en longueur et troisième en débit, est l’un des fleuves les plus connus du Grand Sud-Ouest. Prenant sa source dans les Pyrénées, elle traverse quatre départements (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et Gironde) et deux régions (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine). Mais son bassin versant intercepte les eaux sur une zone géographique bien plus importante, qui s’étend du Massif central aux Pyrénées, jusqu’à l’estuaire de la Gironde, espace au sein duquel les territoires doivent se coordonner pour la résilience des milieux face au changement climatique.

La Garonne, des Garonnes

Pour certains, la Garonne a une personnalité. Elle est un peu comme une personne qu’on a du mal à saisir tant elle est diverse au fur et à mesure qu’elle descend des Pyrénées pour rejoindre la Dordogne à l’estuaire, en passant par la plaine. Une Garonne hydroélectrique et aménagée, mais aussi une Garonne naturelle et corridor écologique, une Garonne qui fait peur lorsqu’elle déborde, mais qui, en même temps, nous inquiète lorsque son niveau est au plus bas. Elle est montagnarde et de piémont, mais aussi de plaine et maritime.

Elle a une couleur transparente lorsqu’elle jaillit de ses différentes sources au Val d’Aran (en Espagne), elle devient plus verdâtre à Toulouse, pour devenir boueuse à l’estuaire. Cette couleur terre lui a valu le nom de « belle dorée » pour les Girondins. Depuis sa source-même, la Garonne est sujette à contradiction : en effet, pour les Aranais, la source de la Garonne est au Pla de Béret, dans les sommets de Baqueira. Pour les Français, la source principale est celle découverte par Norbert Castoret en 1931.

Elle se situe à la résurgence de l’Uelhs deth Joèu, dans la vallée d’Artiga de Lin (dans les Pyrénées espagnoles du Val d’Aran). Cette eau vient en fait du massif de la Maladeta, en Aragon. Elle s’enfonce dans le gouffre karstique du Forau de Aigualluts, plus connu sous le nom ‘Trou du Toro’. La Garonne, sur son trajet pour rejoindre l’estuaire de la Gironde, parcourt 47 km dans la vallée d’Aran, en Espagne, avant d’arriver en France et de poursuivre un parcours d’environ 482 km.

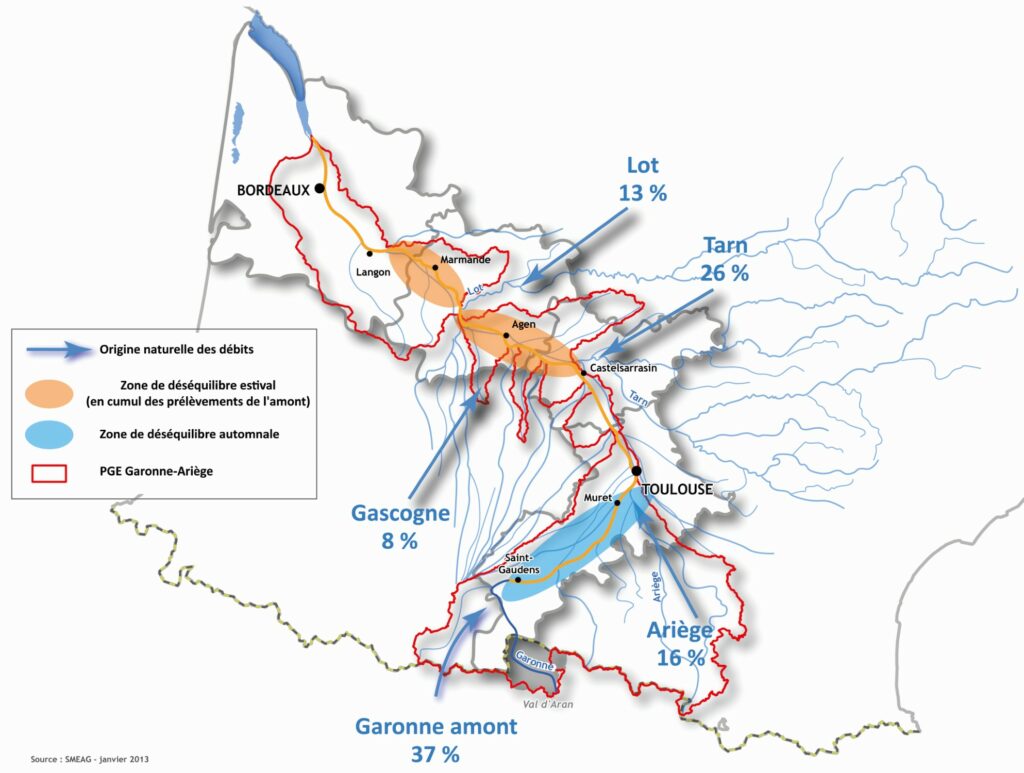

La Garonne “sous perfusion ” de lâchers pyrénéens

À l’aune du changement climatique et de ses impacts, la Garonne est plus que jamais au cœur des débats des pouvoirs politiques. En effet, les scientifiques s’accordent à dire que les étiages seront plus précoces et plus longs, mais aussi qu’il y aura d’ici 2050 une baisse moyenne des débits naturels des cours d’eau de -50 à -60 % en période d’étiage[1] sur le bassin Adour-Garonne. Une étude plus récente menée dans le cadre du projet européen Life Eau & Climat sur le territoire démonstrateur de la vallée de la Garonne considère même que cette baisse des débits d’étiage pourrait advenir bien plus tôt, d’ici 2035.

Inutile de rappeler que cela entraînera des répercussions directes sur le développement des principales agglomérations de la vallée de la Garonne, qui puisent en majorité dans le fleuve pour assurer l’alimentation en potable de leur population.

Déjà depuis plus de 30 ans, le SMEAG, Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne, pilote la réalimentation du fleuve en période estivale, à la demande de l’État, principalement grâce aux réserves hydroélectriques pyrénéennes gérées par Électricité de France (EDF).

La réalimentation de la Garonne depuis les Pyrénées est cruciale, tant les dernières années ont connu la sécheresse. Durant l’été 2022, lors de la période de canicule, environ la moitié des débits observés dans la Garonne à Toulouse provenaient des lâchers d’eau pyrénéens. Elle est, pour ainsi dire, « sous perfusion » afin de garantir un niveau d’eau permettant d’assurer le maintien des différents usages de la ressource : irrigation pour l’agriculture, production d’électricité, sécurisation de l’alimentation en eau potable, mais aussi assurer un fonctionnement satisfaisant des milieux aquatiques.

La Garonne permet une articulation des politiques de protection d’un patrimoine naturel très riche

Du fait de la longueur du fleuve et de la diversité des paysages, la vallée de la Garonne présente une grande biodiversité. Depuis les Pyrénées jusqu’à son estuaire, la Garonne joue un rôle d’axe de migration pour de multiples espèces piscicoles présentes dans le fleuve, comme l’esturgeon européen, la grande alose ou encore le saumon atlantique. Le complexe Garonne / Dordogne / estuaire est le dernier en Europe à accueillir les 8 poissons migrateurs amphihalins. La Garonne accueille aussi de nombreuses autres espèces emblématiques, comme le desman des Pyrénées, appelé le rat trompette, espèce endémique de la chaîne pyrénéenne, ou encore l’angélique des estuaires, espèce végétale endémique de la façade atlantique, présente sur la Garonne maritime. Le fleuve joue également un grand rôle de corridor pour le déplacement d’espèces comme la loutre ou les chauves-souris. En plus de jouer ce rôle « d’autoroute » pour de nombreuses espèces, elle constitue une halte pour la migration de nombreuses espèces d’oiseaux.

Au vu de ces multiples enjeux, la Garonne a été classée Natura 2000[2], de ses sources espagnoles jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Aujourd’hui, l’animation visant en premier lieu à mettre en place des actions de restauration des habitats naturels est assurée par le SMEAG de la frontière espagnole jusqu’au bec d’Ambes, à l’entrée de l’estuaire de la Gironde.

Plusieurs politiques sont mises en œuvre sur le bassin de la Garonne pour restaurer et préserver les habitats naturels, dont les zones humides, axe prioritaire du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) de la vallée de la Garonne. L’articulation de ces politiques à l’échelle du fleuve contribue à une meilleure efficience des actions et à la résilience des milieux face aux changements climatiques. Il est donc nécessaire de non seulement protéger ces milieux en les prenant en compte dans l’aménagement du territoire, mais de les restaurer pour les services qu’ils nous rendent (ressource et qualité de l’eau, régulation des crues, supports de biodiversité, etc.).

Pour une gouvernance du fleuve transterritoires

Bien que le fleuve Garonne ne connaisse pas de limites ou d’échelons administratifs, son importance dans le développement des activités humaines et sa caractéristique transfrontalière en font un complexe sujet de gouvernance, parfois source de confusion. Pour la gestion du fleuve, il existe en effet de multiples échelles d’intervention et d’outils réglementaires. Tous les acteurs souhaitent réaliser des projets, les uns pour l’intérêt écologique, les autres pour l’agriculture, les autres pour l’industrie, pour le développement du territoire… Dans le contexte de diminution de la ressource, cela tend à multiplier les tensions autour de l’eau entre les différents acteurs. Pour preuve, parmi les revendications des agriculteurs au cours de la crise agricole de 2023, l’utilisation de l’eau avait une place centrale dans les débats. Idem du côté de la Garonne espagnole, même si la vision de l’eau y est nettement différente. De l’autre côté des Pyrénées, chaque goutte d’eau doit être utilisée, que ce soit pour le tourisme, l’alimentation en eau potable, l’agriculture ou l’hydroélectricité.

Le fleuve est doté, depuis un peu plus de 10 ans, d’un « Parlement de l’eau » : c’est la Commission locale de l’eau (CLE), qui rassemble à la fois les collectivités, les représentants des usagers, mais aussi ceux de l’administration. C’est une instance de travail et de débats qui a construit, avec l’appui du SMEAG, le SAGE de la vallée de la Garonne. Ce document de planification vise à protéger le fleuve en protégeant les équilibres entre usage de l’eau et milieux naturels. La CLE est notamment consultée sur la destruction de zones humides et le ruissellement provoqué par l’imperméabilisation des sols ou les projets de SCoT[3]. Les acteurs de l’aménagement sont donc parties prenantes, et un axe complet du SAGE est dédiée à la prise en compte de l’eau dans les politiques d’aménagement et d’occupation du sol.

Dans la gouvernance du fleuve, côté français, l’Agence de l’eau Adour Garonne joue un rôle majeur en assurant une mission d’intérêt général pour préserver et gérer la ressource en eau et les milieux aquatiques. Elle finance la gestion de l’eau sur la circonscription Adour-Garonne et élabore, avec son comité de bassin, le SDAGE (schéma directeur de l’aménagement et de la gestion de l’eau). Chez nos voisins espagnols, l’équivalent de l’Agence de l’eau est la Confederación Hidrográfica del Ebro – CHE (Confédération hydrographique de l’Èbre). La comparaison s’arrête juste aux échelles d’intervention de ces structures (au niveau de grands bassins versants). En effet, les compétences de nos agences de l’eau et des confédérations ne sont pas les mêmes.

La CHE est un organisme public autonome affecté au ministère de la Transition écologique. Elle a toute autorité sur les fleuves transfrontaliers (police de l’eau, aménagements, suivi, etc.). Les missions principales de la CHE sont : améliorer la connaissance de la gestion hydrographique de l’Èbre, garantir un bon état des eaux, améliorer la gestion de contrôle des volumes d’eau, promouvoir la vision de dynamique fluviale. Pour mieux comprendre, côté français, cela reviendrait à avoir, au sein d’une même structure, les compétences de l’Agence de l’eau, de la DREAL[4], de l’OFB[5] et des DDT[6] Il y a donc moins d’échelons.

C’est au regard de ce contexte climatique, sociétal, qu’aujourd’hui plus que jamais, les pouvoirs publics désirent replacer la gestion de l’eau au centre du développement du territoire, comme préconisé par le Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, annoncé en début d’année 2023. Pour la Garonne transfrontalière, l’enjeu sera de dépasser les barrières (langue, culture) et surtout de poursuivre un travail en commun pour favoriser une gestion cohérente amont/aval du fleuve et des actions concrètes.

De multiples usages, paysages et territoires sont profondément liés à la Garonne. Tous ont besoin d’une Garonne fonctionnelle, capable de résister aux changements climatiques. Tous ont besoin d’une ressource en eau de bonne qualité et en quantité suffisante. C’est dans cette logique que la gouvernance du fleuve se met en oeuvre, à tous les niveaux, afin de garantir l’intérêt général pour un accès durable au bien commun qu’est l’eau.

Dans ce contexte, pour le SMEAG, l’enjeu est d’élargir sa gouvernance aux départements de l’Ariège, du Gers et des Hautes-Pyrénées au sein d’un EPTB (établissement public territorial de bassin) du grand bassin Garonne.

[1] Période d’étiage : période de l’année pendant laquelle les niveaux d’eau sont les plus bas.

[2] Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne.

[3] SCoT : schéma de cohérence territoriale.

[4] DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

[5] OFB : Office français de la biodiversité.

[6] DDT : Direction départementale des territoires.