Téléchargez l’article au format PDF

Amandine COUREAU

Directrice, Syndicat de Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de l’Ariège

Les territoires de montagne sont particulièrement exposés aux effets duchangement climatique. Comment les risques entraînés sont-ils traités dans les documents de planification ? Amandine Coureau, directrice du syndicat de SCoT de la Vallée de l’Ariège, dont la moitié du périmètre se trouve en montagne, témoigne ici de la façon dont ce territoire se prépare à s’adapter.

Quels sont les impacts les plus prégnants du changement climatique dans les territoires de montagne de la vallée de l’Ariège ?

Les récents événements climatiques auxquels notre territoire a été confronté, notamment en 2022 avec des épisodes de canicule, des incendies et des inondations, témoignent d’une tendance alarmante au dérèglement de notre environnement. Ces incidents nous ont sensibilisé à la vulnérabilité de nos territoires et à l’importance des enjeux liés à la résilience et à la transformation de notre cadre de vie. Face à ce nouveau paradigme, ce sont notamment les travaux de l’Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC), complétés par l’outil climadiag de Météo France, qui nous ont permis d’objectiver l’élévation des températures, l’intensification, la multiplication et l’allongement des vagues de chaleur, ainsi que l’augmentation de la variabilité des précipitations au sein du massif pyrénéen. Rappelons que le système montagnard se réchauffe deux fois plus vite que les autres écosystèmes.

L’OPCC a aussi mis en évidence que la couverture forestière du massif, qui occupe 80 % des espaces de montagne, a de plus en plus de mal à jouer son rôle majeur de puits de carbone. La forêt est donc en train de perdre sa capacité de stockage. C’est inquiétant et cela met en péril les stratégies d’atténuation du changement climatique. Dans un autre domaine, les Pyrénées jouent un rôle historique de château d’eau de l’agglomération toulousaine et, jusque-là, cette ressource n’a jamais manqué. Le réchauffement climatique est en train de modifier la donne en bouleversant les cycles hydrologiques. Alimentation en eau potable, industries, agriculture, pastoralisme, production hydroélectrique, etc., autant de secteurs qui doivent dorénavant apprendre à s’adapter en conciliant les usages. Dès maintenant, par exemple, il s’agit pour nos gestionnaires de réseaux d’eau de sécuriser la ressource en se connectant à des ressources de secours émanant de la plaine, tout en séparant progressivement l’adduction en eau potable à usage domestique de celle à usage agricole, secteur très gourmand en eau.

Dans le domaine des risques naturels, la chute de blocs, l’érosion des sols, le ruissellement des eaux pluviales, ou encore la violence des pluies torrentielles à fort pouvoir destructeur, accentuée par les pentes, exposent d’autant plus les populations et les activités environnantes. Les catastrophes n’ont pas lieu que dans les Alpes ! Il faut se rappeler la crue de la Garonne de 2013 qui avait entraîné de graves inondations dévastatrices à Saint-Béat, dans le Comminges. L’adaptation des territoires, c’est prévenir ces risques, ou a minima, en diminuer la sinistralité !

Qu’en est-il du risque incendie lié au couvert forestier des massifs et à la recrudescence des épisodes de sécheresse ?

On sait que la saison des feux de forêt est marquée par une aggravation du danger dans les zones déjà les plus exposées et par l’apparition de mégafeux, notamment au sein de nos montagnes et aux abords des axes routiers. L’État a relancé une campagne d’obligation de débroussaillement et demande de renseigner les périmètres concernés au sein de nos exercices de planification.

L’avancée de la forêt sur les friches agricoles, sur les estives notamment, n’est pas assez maîtrisée dans certains secteurs, alors qu’il y a un fort enjeu de débroussaillement à proximité immédiate des constructions pour réduire l’exposition des populations. Si l’on compare des photos de villages prises à cinquante ans d’écart, certaines silhouettes de villages se perdent aujourd’hui complètement dans la forêt !

Les documents d’urbanisme (PLU[1] et SCoT[2]) permettent-ils de prévenir les risques liés au changement climatique ?

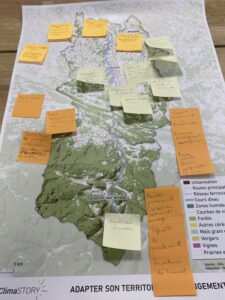

Oui et non. Oui, parce que les établissements publics de SCoT acquièrent une culture dans le domaine, comme le nôtre le fait au travers de la compétence Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Cela s’en ressent forcément sur les travaux de révision de notre SCoT. Comme l’équipe du syndicat se forme à ces enjeux, nous pouvons aujourd’hui aller plus loin dans le cadre de la préparation de notre prochaine génération de PCAET. Ainsi, accompagnés par l’Agence régionale Énergie Climat (AREC) de l’Occitanie, nous nous dotons d’une stratégie pour questionner notre manière d’aménager à l’heure de l’adaptation au changement climatique, d’autant plus avec une partie de territoire de montagne. La première étape de cette démarche, intitulée « Le climat change, la vallée de l’Ariège s’adapte », devrait se conclure d’ici cette fin d‘année, par un diagnostic de vulnérabilités locales. Il est ainsi indispensable de disposer d’études locales en la matière, ce dont nous sommes aujourd’hui encore assez dépourvus, et ce, quels que soient les échelons composant notre millefeuille administratif. N’oublions pas que la « connaissance » est le préalable pour construire une trajectoire.

Atelier de l’AREC sur l’adaptation au changement climatique dans la vallée de l’Ariège ©SCoT Vallée de l’Ariège

Mais de façon générale, les procédures de planification, telles qu’encadrées par le code de l’urbanisme, sont obsolètes en matière de prévention et d’adaptation au changement climatique. Ainsi, dans les SCoT et PLUi-PLU, pour illustration, l’accentuation des risques naturels dans les choix de développement des communes de montagne n’est que partiellement étudiée ; nos projets se bornant bien souvent à la seule prise en compte des plans de prévention des risques (PPR) en vigueur. Les démarches de planification nouvelle génération devraient, par exemple, avoir capacité de faire du terrain avec celles et ceux qui ont la mémoire des événements extrêmes, les plus anciens comme les plus récents, et ce afin de déterminer des espaces inconstructibles en application du principe de précaution ; ces derniers n’étant pas toujours référencés.

Par ailleurs, on ne peut que regretter que le code de l’urbanisme n’intègre pas, dans la liste des personnes publiques associées aux démarches de SCoT ou de PLUi-PLU, des organismes qui ont à voir et à dire en matière de changement climatique. Je pense aux acteurs de l’eau comme les agences de l’eau porteuses des SDAGE[3], les établissements porteurs de SAGE[4], les syndicats de rivière, ou encore, la police de l’eau… Enfin, les avis rendus par l’autorité environnementale arrivent en fin de procédure, ce qui ne permet pas de réorienter des choix politiques établis au fil de plusieurs années de travaux.

La planification travaille encore trop en silo ; les rôles administratifs sont encore trop segmentés. Celles et ceux qui élaborent les documents d’urbanisme ne sont souvent pas formés aux enjeux du dérèglement climatique. Cela conduit à entériner des choix d’urbanisation parfois peu engageants. C’est tout le travail que notre Syndicat tente d’accomplir, en décloisonnant nos pratiques, en appui de nos intercommunalités et partenaires. Pour autant, restons humbles, nous n’en sommes qu’aux balbutiements.

Qu’est-ce que cela produit, concrètement ?

L’enjeu est grand car, tant que les risques auxquels sont exposés les territoires ne seront pas intégrés pleinement par la chaîne des documents de programmation SRADDET[5], SDAGE-SAGE, SCoT et PLUi…, cela continuera de créer des problématiques saillantes en matière d’urbanisation. Nul ne peut se prémunir d’être assuré d’un aménagement exempt de tout risque. Rappelons que notre périmètre de SCoT en est la parfaire illustration ; ce dernier étant touché à 80 % par un risque naturel ! C’est par exemple une maison sur deux qui sera sujette au retraitgonflement des argiles d’ici 2050. Très peu de territoires ruraux et de montagne sont dotés de dispositifs de suivi des facteurs de risque et des pathologies des constructions et des infrastructures. Nous devons nous améliorer dans la connaissance des aléas et leurs enjeux pour en maîtriser les impacts. Il y a un besoin d’adaptation des structures bâties par rapport à un climat qui change et des événements climatiques qui viennent questionner l’habitabilité de certains secteurs sous tension.

Si la planification n’intègre pas le changement climatique, nous allons voir de plus en plus de publications d’arrêtés préfectoraux pour gérer des situations « au pied du mur » en matière d’urbanisation.

Les élus ont-ils réussi à se saisir des outils d’adaptation au changement climatique ?

Dans les territoires littoraux, les élus sont en première ligne face à la montée des eaux, d’autant plus qu’ils sont soumis à une forte pression démographique. Ce n’est pas le même contexte dans nos territoires de montagne. Le changement climatique se manifeste lors d’épisodes extrêmes, mais pas toujours visibles.

Pourtant, lors des dernières élections municipales, la transition écologique a été un vrai sujet de campagne, localement, qui a transcendé tous les bords politiques. Les élus sont donc sensibilisés, l’ambition politique est là. Consciente de l’impérieuse nécessité d’identifier nos fragilités, notre équipe politique a souhaité se doter d’une stratégie d’adaptation au changement climatique, en appui de l’ADEME Occitanie, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Banque des Territoires. Ce programme devant nous permettre de réinterroger notre manière d’aménager. Ce qui manque dans nos territoires peu dotés, c’est la capacité d’investissement et d’ingénierie ! Il faut aussi pouvoir financièrement investir dans l’adaptation, alors même qu’il est déjà difficile de boucler les programmes en cours, lesquels visent l’atténuation du changement climatique, qu’il s’agisse de dispositifs de production d’énergies renouvelables ou de rénovation thermique des bâtiments.

Pour conclure, la vraie question réside dans « comment sortir de l’impasse et impulser le passage à l’action » ! . Il est de notre responsabilité partagée, dès aujourd’hui, d’inverser notre regard.

Entretien réalisé par Léna Neuville, chargée de projets Planification à l’AUAT et Morgane Perset, rédactrice en cheffe de BelvedeR, chargée de mission Partenariats à l’AUAT.

[1] PLU : Plan local d’urbanisme ; PLUi si intercommunal.

[2] SCoT : Schéma de cohérence territoriale.

[3] SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

[4] SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau.

[5] SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.