Téléchargez l’article au format PDF

Panos MANTZIARAS

Directeur

Fondation Braillard Architectes

Au moment où Le sol des villes, ressource et projet, co-dirigé avec Paola Viganò en 2016 a vu le jour, ce fut comme une révélation inattendue, mais ce n’en était bien sûr pas une. La valeur du sol est connue et reconnue. Elle traverse l’histoire de l’architecture, de la ville et du paysage, à partir du système d’irrigation de l’ancienne Babylone et jusqu’à la fonte du pergélisol sous les maisons du Plateau de Montréal. Il est bien sûr toujours utile et agréable de retourner à la poétique de la terre, laquelle offre un cadre de référence infaillible pour affronter les défis du futur. Mais une question doit prévaloir, telle une nouvelle courroie de transmission entre pensée et action : comment, à partir de la valeur fondamentale du sol, réinstaurer une relation nouvelle avec la Terre, pour servir le projet de la transition écologique vers une société décarbonée ?

Question encore un peu vague, induisant sans doute à l’erreur qui consiste à croire qu’il suffit d’énoncer des termes comme « fondamentale », « radicalement » ou « urgent », pour faire face au problème, suivis de qualificatifs comme « véritablement », ou « profondément », ou encore « intégralement » pour donner la couleur de l’action.

Il n’en est rien. Nos disciplines sont – hélas ! – encore loin d’une approche conceptuelle et opérationnelle du sol-ressource nécessaire à la transition vers la société zéro carbone. Notons ici que transition signifie le passage d’un état A à un état B ; passage dont la durée et le processus sont marqués par des étapes et des changements de situation. Même rapide et radicale, la transition reste un espace-temps suffisamment long pour qu’il soit mis en projet : conceptualisé, construit, énoncé, représenté et vécu. C’est sans doute le plus beau moment – et de loin le plus critique – que nous aurions pu vivre à titre à la fois individuel et collectif.

Le sol-matrice

A la manière d’un dessin de la Renaissance, la mise en perspective de ce projet se base sur le sol terrestre, pour permettre aux constructions de se fonder. Mais, aujourd’hui, le canevas sur laquelle la vie devra se dépeindre ne peux pas s’extraire délibérément des aléas du sol. Il est vrai que les illustrations renaissantes trahissent une envie d’enfin échapper à la boue, à la poussière et aux ordures des chemins ruraux et urbains, au profit d’un ordre spatial et d’une hygiène qui restent l’exception jusqu’au vingtième siècle. Notons qu’à l’époque où Filarete apposait le plan hexagonal de Sforzinda sur le paysage suave de la Toscane, selon les estimations des démographes la population mondiale s’élevait 450 000 individus. La nature dominait et l’immensité des espaces naturels étaient habités d’une faune (y compris humaine) sauvage dans un univers hostile et incertain. C’est ainsi que la Cité idéale de Francesco di Giorgio Martini prend son sens environnemental. Tel un tapis neutre, son sol parfaitement lisse, minéral et géométrique annonce l’intention de la culture humaine de s’y ériger sereinement, excluant même l’humain, encore trop imprévisible dans son comportement « naturel ».

Mais il en va autrement pour le sol de notre perspective écologique. Dans un monde actuellement colonisé par 7,5 milliards d’individus, cette surface à deux dimensions ne peut être ni un fait exceptionnel, ni un tapis finement brodé sur lequel se jouent quelques actes singuliers de culture et de civilisation. Vu sa fragilité et son rôle crucial dans l’équilibre écologique d’une part, et grâce à l’aide d’une cartographie de plus en plus précise d’autre part, le sol doit devenir une matrice de valeurs déterminant ce qui doit et surtout ce qui ne doit pas (ou peu) être occupé par la vie urbaine. L’intérêt pour le projet ne sera pas uniquement ce qu’il couvre mais aussi, et surtout, ce qu’il laisse « intacte » : le sol respirant, hydrophile, vivant et fertile.

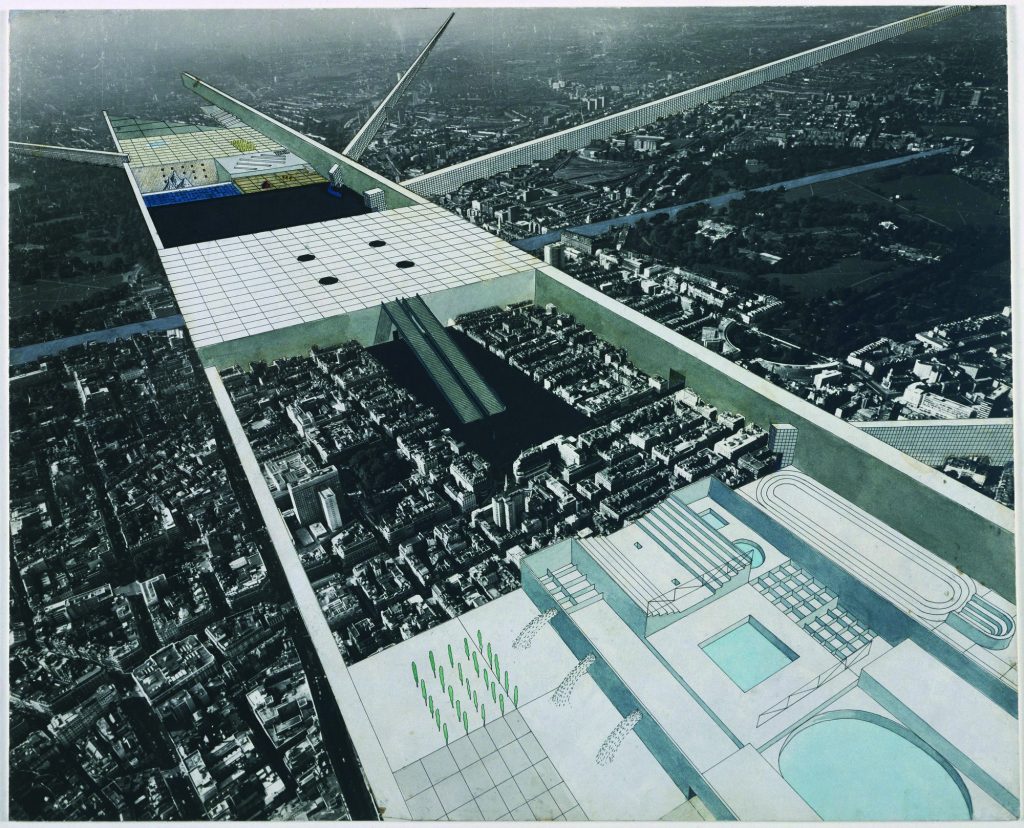

Pour comprendre l’importance du sol-matrice il faut revenir à l’Ecumenopolis de Konstantin Doxiadis, une « (mega-)cité idéale » des plus extravagantes, et – hélas ! – prophétique de la grande grille de la terre urbanisée et quasi-totalement artificialisée, indifférente aux tributs environnementaux nécessaires pour la réaliser. Enivrés par cet horizon d’un sol intégralement habité, les architectes et urbanistes mordus du superlatif n’ont ainsi que trop facilement mordu l’hameçon d’un « emprisonnement volontaire » derrière cette grille urbaine sans début, ni fin[1].

Le projet de transition écologique commence donc – premier axe de travail – par l’indispensable reconquête du sol terrestre, case par case de la matrice. Elle oblige ainsi à co-concevoir l’espace « urbain » et l’espace « rural », en déjouant leurs valeurs foncières très inégales. Au-delà même du zéro artificialisation nette, la déprise urbaine en faveur du sol paraît le seul projet légitime, en dépit de l’augmentation continue de la population mondiale. Il s’agit dorénavant de caser celle-ci avec une précision de géomètre dans des pans précis de la matrice, pour redonner au sol ses fonctions essentielles en dehors de celle foncière. Pourquoi une telle précision ? Car, le problème inédit que nous avons à résoudre est celui de la densification des zones d’habitat, tout en augmentant les surfaces re-naturées. Autrement dit, opérer une économie d’espace à la fois pour permettre au sol de se régénérer et pour accueillir les populations venues se réfugier dans nos latitudes face aux catastrophes d’origine climatique. La densification urbaine est donc le complément du concept du sol-matrice, à l’exemple de la gestion hollandaise du rapport ville-sol-eau.

Le sol-ressource

Le lecteur aura sans doute remarqué l’absence de référence ici aux propriétés du sol (écosystème, filtre aquatique, etc.) ou à ses fonctions économiques (agriculture, foresterie, élevage, loisirs, etc.). Car selon ses propriétés pédologiques, le sol peut représenter à la fois des « valeurs » et des « prix ». C’est ainsi que le mètre carré viticole bourguignon pourra se disputer à des prix plus élevés que la zone constructible du village voisin. Et c’est ainsi que les sols marécageux de l’Est londonien industriel ont pu finir en terrains pollués relégués aux classes populaires. Autrement dit, chaque position sur terre donne (ou pas) des avantages à l’individu qui l’occupe, notamment dans une certaine stabilité climatique, grâce à laquelle les relations spatiales pérennisent une géographie du pouvoir. Tout peut basculer à partir du moment où cette stabilité disparaît, à l’instar des séismes et/ou de grandes éruptions volcaniques, suivies de tsunamis, de changement des températures, etc.

Ce n’est donc que grâce à la « toute récente » stabilité climatique de l’holocène[2] que s’établissent les prix et valeurs des biens immobiliers. Ainsi nos ancêtres ont cherché des sols fermes pour ériger des monuments millénaires, ou alors ils ont cherché à compenser le manque de stabilité par d’autres avantages, si l’on songe par exemple à la République vénitienne qui considérait sa flotte comme une muraille défensive. Des plaines arables et des montagnes stratégiques furent disputées violemment, le sol fut même transformé en monnaie d’échange entre suzerains, princes et rois. Mais ces valeurs et prix des sols deviennent obsolètes face au réchauffement climatique actuel. Aussi, victimes de la spéculation foncière, les ménages qui ont établi leur foyer sur des zones inondables ou sujettes à des phénomènes climatiques extrêmes appréhendent leur futur avec inquiétude. Les prévisions de deux degrés supplémentaires rendent les valeurs des sols urbanisés bien moins sûres que celles avec lesquelles notre confort holocénique nous avait gâtés.

Alors, le sol n’est-il plus une ressource ? La réponse dépend de la capacité de l’humanité à en instituer des gestions communes pour permettre une péréquation des avantages venant de son exploitation, et contrairement à des régimes « étanches » et court-termistes qui seront en proie aux dépréciations soudaines et aléatoires causées par des incidents climatiques violents. Même les heureux détenteurs de sols « sûrs » auront à gérer des marchés chaotiques rendant à terme nulle une qualité capitalistique du foncier, celle de son échange. La gestion commune du sol devient ainsi le deuxième axe de travail, grâce auquel l’urbain se joint au rural et où le sous-sol rejoint l’atmosphère pour créer une matrice projectuelle de trois dimensions, et prône des densifications et des respirations matérialisées par des fonctions complémentaires, y compris symboliques.

Le sol défense

La lecture « ressourcielle » du sol permet de mieux comprendre les scientifiques sur la fragilité de son équilibre biologique et son rapport à la biosphère, ce que le concept Gaia de James Lovelock mit majestueusement en lumière. Donc le sol n’est pas seulement une matrice et une ressource. Sa protection s’avère notre première ligne de défense structurelle contre les incidents liés au dérèglement climatique en tant que puits de carbone mais aussi en tant que base écosystémique fournissant une grande partie de notre nourriture et grâce aux pratiques nécessaires pour sa bonne intendance : a. une science indépendante des marchés, b. des processus coopératifs pour sa maintenance, sa culture, etc. c. des dimensions éducatives et d’apprentissage. Encore une fois, l’intendance du littoral océanique et des polders néerlandais en est une expression utile désormais, même au-delà des conditions extrêmes. Et cette ligne de défense en appelle aux deux autres dimensions (la matrice et la ressource), pour élaborer une qualité essentielle à notre défense, celle de réserve.

Pour autant qu’elle reste support de biodiversité, la matrice tridimensionnelle du sol est résiliente aux crues, aux canicules et aux incendies. Le degré de son efficacité (qui n’est pas un « service ») dépend de sa continuité spatiale. Plus nos interventions le fragmentent, moins il est capable d’entretenir son filet-réseau d’efficacité. Ainsi le projet est-il appelé à inventer des formes d’entrecroisement entre urbanité et biodiversité pour optimiser leurs qualités. Le sol-défense appelle à développer la matrice sur trois dimensions, pour tresser efficacement les lignes de force du sol avec celles de nos secteurs habités. Ainsi, notre défense face aux excès de ce « capital-anthropo-cène » demande d’associer les données techniques de la biosphère à celles de l’anthroposphère[3], dans un système à plusieurs paramètres. On pourrait même s’inspirer des qualités « probiotiques » du sol pour les étendre aux constructions humaines. Chantier à la fois technique, conceptuel, économique et social, augmenter les réserves du sol en jachère est une nécessité : il faut laisser le sol se reposer, pour qu’il nous défende à son tour.

Le sol-renaissance

Ainsi arrivons-nous à la déterminante « temps » ; ni catégorie, ni unité de mesure, mais horizon fixé, voire figé, du projet de transition. Les délais sont courts, la fenêtre d’opportunité se renferme, et les experts parlent de la dernière chance de maintenir le socle climatique de notre civilisation. Les jalons de 2030 ou 2050 installent des comptes à rebours qui réveillent des réflexes eschatologiques, où l’intuition historique vient se croiser avec la connaissance scientifique et la sensibilité sociale. Hélas !, l’horizon historique n’est plus soigneusement placé, comme pour Marx et ses contemporains modernes, à l’infini. Comme le rappelle âprement Peter Sloterdijk, aujourd’hui nous avons une longue histoire derrière et même pas deux siècles de visibilité devant nous[4]. Il y a certes quelques pittoresques supporteurs de la technologie qui, captifs de récits néo-futuristes et contre toute évidence scientifique, concoctent un récit alternant ratchets (cliquets ou pas en avant) et hatchets (haches ou obstacles)[5]. Or, qui peut exclure un probable déséquilibre de nos sociétés hyper-fragiles, car super-technologiques et détachées des ressources essentielles du sol, de l’eau et de la biodiversité ? La crise du coronavirus ne fait que dévoiler l’étendue du bricolage hâtif de notre édifice socio-économique globalisé.

Ainsi, la triple conception du sol comme matrice tridimensionnelle, ressource écosystémique et défense anthropique conduit à lui reconnaitre une dernière qualité essentielle : sa diachronie.[6] Le sol était là avant nous et le sera après nous, quelle que soit la voie que notre espèce choisira[7]. Cette continuité de la matrice sur l’espace terrestre et dans le temps long lui confère une pérennité ontologique que nos constructions humaines ont souvent cherché et peu trouvé. Si les pyramides et autres ziggourats ont pu survivre à cet infime laps de temps terrestre que sont les cinq derniers millénaires, c’est d’ailleurs parce qu’elles s’assimilent au sol : elles n’en représentent qu’une sage excroissance. La compréhension précise du sol pourra-t-elle donc nous aider à sortir de l’horizon fixe que nous impose la transition écologique ? Sans doute, mais pas pour nier le péril. Au contraire, il faut l’accepter pleinement, en transformant nos constructions en interprétations et représentations du sol et de la biosphère.

Il n’est bien sûr plus question de géométrie euclidienne et de prismes idéaux (même si ce patrimoine n’est pas à délaisser). La compréhension interdisciplinaire du vivant pourra donner aux métiers du projet des clés de conception plus puissantes, si nous réussissons à lire attentivement la diachronie du sol : ses indices pédologiques, ses points de basculement biologique, ses qualités hydrauliques et minérales, ses propriétés nutritives, etc. Contre tout positivisme, une poïétique du sol n’est possible que par un récit commun, réitérable à volonté au sein de notre commun global, partagé et traversant les cultures, les langues, les croyances et les idiosyncrasies.

La collaboration planétaire est une condition essentielle pour la mise en place du projet de transition écologique. Pour l’instant, et jusqu’à ce que ce récit prenne une forme littéraire nouvelle, la diachronie du sol et sa capacité régénérative – le sol-renaissance – pourra s’appuyer sur une forme d’objectivité grâce à la recherche interdisciplinaire. C’est avec cette conviction que l’ouvrage Le Sol des villes a souhaité contribuer à l’évolution rapide des métiers du projet.

Sous condition de nouvelles formations et maîtrises d’ouvrage, le projet du sol contribuera à la transition écologique en termes techniques et, grâce à la force symbolique des formes, à la dignité morale de notre civilisation. Il faut donc intégrer la métrique écologique du sol au reste des métriques du projet spatial : parler autant de mètres carrés occupés ou des kilonewtons optimisés que de tonnes-carbone économisées, d’espèces préservées ou de calories produites ; c’est-à-dire finalement comprendre le sol comme un édifice en soi, infiniment transformé et pourtant toujours intacte, mesure du temps long auquel notre humanité aspire.

[1] Cf. Rem Koohaas, Elias Zenghelis, Madelon Vriesendorp, Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture, 1972.

[2] L’Holocène (du grec ancien : ὅλος / hólos, « entier », et καινός / kainós, « récent ») est une époque géologique s’étendant sur les 10 000 dernières années, toujours en cours de nos jours.

[3] L’anthroposphère (parfois également appelée technosphère) est la partie de l’environnement créée ou modifiée par les humains pour être utilisée dans les activités humaines et les habitats humains.

[4] Peter Sloterdijk, Aprés nous le déluge, Paris, Payot, 2016.

[5] Ruth S. DeFries, The big ratchet : how humanity thrives in the face of natural crisis, Basic Books, 2014.

[6] Les principes de synchronie et de diachronie sont deux approches d’un même sujet d’étude. La première s’intéresse à sa mise en place à un moment donné du temps, tandis que la seconde s’intéresse à ses évolutions dans le temps.

[7] Il faut parler de voie au singulier, car il ne semble plus aujourd’hui possible d’avoir plusieurs voies concurrentes dans le seul et unique théâtre d’opérations que nous avons fini par créer, comme le démontre Yuval Noah Harari avec un pragmatisme sans conteste (Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, 2011).

© Rem Koolhaas